徳島線 <佐古〜佃>

<沿革>

徳島線の始まりは、1899年2月の徳島鉄道 徳島〜鴨島間の開通に始まる。

同線沿線は峠などの大きな障害物が無いためにその後もスムーズに路線は延び、同年8月に鴨島〜川島(現:阿波川島)間、12月に川島〜山崎(現:山瀬)間が開業した。

徳島鉄道は1907年に国有化されて国鉄・徳島線となり、1914年3月に阿波池田までが開通し、徳島線 徳島〜阿波池田間が全通した。

1929年に土讃線が佃まで開通した時点で、佃〜阿波池田間は土讃線に編入された。

徳島線の優等列車は、1962年4月に小松島港〜高知間に登場した準急「阿佐」に始まる。のちの徳島〜高知間特急「剣山」のルーツである。

翌63年2月には、松山〜小松島港間準急「いしづち」が徳島線経由で運転を開始、同年10月には小松島港〜阿波池田間準急「よしの川」が登場して、同線の準急列車は合わせて3往復となった。

1965年に「いしづち」「阿佐」が、66年に「よしの川」が急行列車に格上げされ、1968年には「いしづち」「阿佐」は名称廃止され、同線の優等列車は全て「よしの川」に一本化された。

急行「よしの川」は最盛期は7往復が運転され、小松島港や高知まで足を伸ばす列車もあった。1978年当時最速の上り「よしの川7号」(当時はまだ「下り奇数号数/上り偶数号数」という呼び方ではなかった)は、高知〜徳島間2時間57分/阿波池田〜徳島間1時間18分と、現在の特急「剣山」とさほど遜色無いスピードであった。

1982年12月に、それまでの通票閉塞方式から特殊自動閉塞(特殊CTC)に切り替わった。

徳島線初の特急列車は、1996年3月16日改正で「剣山」が3往復登場している。当初はかつての急行「よしの川」の流れをくむ、徳島〜高知間直通列車も設定されていた。

なお、特急「剣山」と急行「よしの川」は、1998年3月改正まで併存している。

<概要>

徳島線は、徳島県北部を吉野川に沿って東西に走る延長約67キロの路線で、単一県内を1つの川に沿ってしかも東西ほぼ横一文字に走る路線というのは全国的にも珍しい。ちなみに同線は吉野川を渡らない。

トンネルが無いイメージの強い徳島線だが、川田〜穴吹間にたった1つだけだが短いトンネルがある。

駅のホーム形態は、阿波山川・川田を境に西側はほとんどが島式1面2線(阿波半田も昔は島式1面2線)なのに対して、東は対面式2面2線がほとんどで、さらに後年追加された駅全て片面1面1線となっているなど、開業時期の違いとぴったり一致しており、実に興味深い。

なお、穴吹〜佃間には追い越し設備のある駅が無い。

そのほか、1駅間1閉塞という区間が多く、2駅間1閉塞などという区間もあるほか、場内分岐もまだほとんどがY字分岐と、予讃・土讃・高徳線に比べると地上設備の整備がかなり立ち遅れており、ローカル線の趣が強い。

民営化後にささやかながらも路盤強化と線路改良が行われ、佐古〜鴨島間の途中各駅は一線スルー対応となっている。

余談であるが、徳島線の起点は徳島で、阿波池田へ向かう列車が「下り」となる。

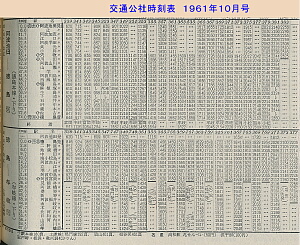

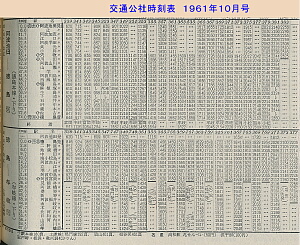

しかし過去において、1961年4月15日改正から1962〜63年まで(調査不足により詳細時期不明)のごく短期間、阿波池田側から徳島へ向かう列車が「下り」扱いとなっていた時期がある。

理由は不明であるが、当該時期は徳島線と牟岐線の阿南・牟岐方面間を直通する普通列車が多数(日中から夜間まで概ね毎時1〜2本)設定されており、通しの列車番号が付与されていることから、徳島での列車番号変更の手間を省くためではないかと推察される。

(交通公社時刻表1961年10月号より)

しかし、遅くとも1963年10月改正までの間にこれらの列車はほとんどが徳島で系統が切られ、それに伴って徳島線の「下り」「上り」の向きも元に戻されている。

なお、徳島〜佐古間は複線区間ではなく単線並列区間で、高徳線と徳島線が平行しているという扱いになっている。

国鉄新五カ年計画の一環として1961年5月に着工し、1963年2月に完成した。

(「国鉄史」より)

<列車&車両>

かつては急行「よしの川」やそれを格下げしたの快速列車も走っていた同線だが、現在は特急「剣山」と各駅停車の2種類しかない。

全部で3.5往復が運転される特急「剣山」は高松運転所所属のキハ185系が使用されている。

編成は2両が基本だが、朝の上り徳島行の4号が4両編成となるほか、2往復は多客時に「ゆうゆうアンパンマンカー」を中間に連結した3両編成となる。

最高速度は110km/hであるが、一線スルーに対応した駅が蔵本・府中・石井・牛島しかなく、停車駅も多いこともあって速度面では今ひとつである。

各駅停車は、徳島〜穴吹間は概ね1時間に2本、穴吹〜阿波池田間もほぼ毎時1本が確保されている。

徳島〜阿波池田間全区間走破する系統と、中間地点である穴吹折返しの系統が約半々で、牟岐線方面へ直通する列車も数本ある。この他には阿波川島折返しが3本だけ設定されている(うち2本は休日運休)。

車両は1200形と1500形を中心に一部1000形も運転され、ラッシュ時は最大で4連となる。

全て徳島運転所の所属となっている。

このほか、2020年10月10日から「藍よしのがわトロッコ号」が不定期で営業運転を開始した。

|

※駅名をクリックすると、各駅ごとの詳細情報のページを開きます

| 営業キロ | 駅番号 | 駅名 | (読み) | 開業年月日 | 電略 | 標高 | ホーム形態 | 主な施設 | 備考 |

| 0.0 |

T01

B01 | (佐古) |

|

|

|

|

|

|

|

| 1.9 | B02 | 蔵本 | くらもと | 1899. 9.12 | クモ | 5 m |

対面

2面2線 | 跨 |

|

| 3.0 | B03 | 鮎喰 | あくい | 1986.11. 1 | クイ | 10 m |

片面

1面1線 |

|

駅舎無し

築堤上 |

| 5.2 | B04 | 府中 | こう | 1899. 2.16 | コウ | 8 m |

対面

2面2線 | 跨 |

|

| 8.9 | B05 | 石井 | いしい | 1899. 2.16 | イイ | 9 m |

対面

2面2線 | 屋跨 |

|

| 11.2 | B06 | 下浦 | しもうら | 1934. 9.20 | シラ | 10 m |

片面

1面1線 |

| 駅舎無し |

| 13.7 | B07 | 牛島 | うしのしま | 1899. 2.16 | ウシ | 11 m |

対面

2面2線 | 跨 |

|

| 15.7 | B08 | 麻植塚 | おえづか | 1934. 9.20 | オツ | 13 m |

片面

1面1線 |

| 駅舎無し |

| 17.5 | B09 | 鴨島 | かもじま | 1899. 2.16 | モシ | 15 m |

対面

2面2線 |

旅

屋跨 | 昔は2面3線 |

| 19.4 | B10 | 西麻植 | にしおえ | 1899.10. 5 | オエ | 17 m |

片面

1面1線 |

|

|

| 21.3 | B11 | 阿波川島 | あわかわしま | 1899. 8.19 | ワハ | 25 m |

併用

2面3線 | 跨 |

|

| 24.8 | B12 | 学 | がく | 1899.12.23 | カク | 24 m |

対面

2面2線 | 跨 |

|

| 27.6 | B13 | 山瀬 | やませ | 1899.12.23 | ヤセ | 27 m |

対面

2面2線 | 跨 |

|

| 29.8 | B14 | 阿波山川 | あわやまかわ | 1900. 8. 7 | アヤ | 31 m |

片面

1面1線 |

|

|

| 32.7 | B15 | 川田 | かわた | 1914. 3.25 | カタ | 35 m |

島式

1面2線 | 跨 |

|

| 37.2 | B16 | 穴吹 | あなぶき | 1914. 3.25 | アナ | 45 m |

併用

2面3線 |

| 留置側線有 |

| 42.9 | B17 | 小島 | おしま | 1914. 3.25 | オマ | 51 m |

島式

1面2線 |

|

|

| 48.1 | B18 | 貞光 | さだみつ | 1914. 3.25 | サミ | 55 m |

島式

1面2線 |

|

|

| 50.3 | B19 | 阿波半田 | あわはんだ | 1914 .3.25 | ハン | 70 m |

片面

1面1線 |

| 昔は1面2線 |

| 56.3 | B20 | 江口 | えぐち | 1914. 3.25 | エク | 72 m |

島式

1面2線 | 地 | 地下道有り |

| 58.8 | B21 | 三加茂 | みかも | 1961.12.15 | ミカ | 71 m |

片面

1面1線 |

| 駅舎無し |

| 60.9 | B22 | 阿波加茂 | あわかも | 1914. 3.25 | カモ | 74 m |

島式

1面2線 | 跨 |

|

| 66.0 | B23 | 辻 | つじ | 1923. 2.15 | ツシ | 84 m |

島式

1面2線 | 跨 |

|

| 67.5 |

D21

B24 | (佃) |

|

|

| (94 m) |

| |

|