南 風(なんぷう)

土讃線 岡山〜高知間

14往復

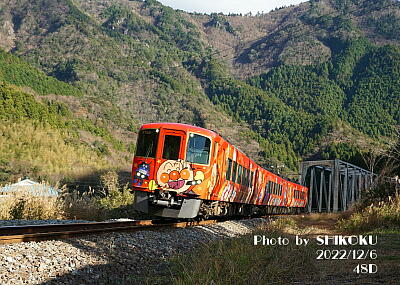

2700系

「列車名存続連続記録・日本一」

70年有余年の歴史を持つレコードホルダー!

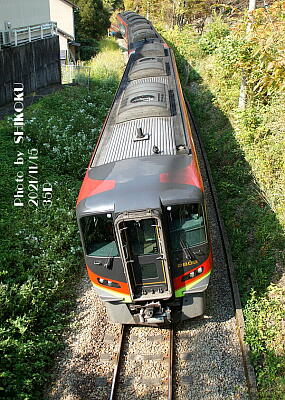

南 風17号

土讃線 琴平〜塩入間

2022年4月30日

<概況>

<HISTORY>

<余談1:「南風」のローマ字表記>

<余談2:2000系のヘッドマーク>

<余談3:歴代の使用車種とヘッドマークの関係>

<私見>

|

<概況>

新幹線に接続して岡山から土讃線に乗り入れ、高知県の県庁所在地高知を結ぶ特急列車。 1950年に準急列車として登場して以来、3年半の期間を除いて通算70年以上に渡って、一貫して土讃線の看板列車として君臨し続けている、土讃線伝統の列車名である。 四国を離れていた3年半の間も、九州南部で急行列車として存続していたことから、同一愛称で定期列車として存在した(存在している)「連続記録」では、日本一の長さを誇る。 「通算記録」でみても、「南風」よりも定期列車として長い使用実績を持つ列車名は「かもめ」しか存在せず、四国はもとより全国でも屈指の長い歴史を持つ。 (参考) 2022年3月19日時点での、列車名使用実績ランキング 車両は高知運転所の2700系振子式気動車が充当され、琴平〜土佐山田間100kmにも及ぶ山越え区間で威力を発揮している。 岡山〜高知間に14往復が運転され、気動車特急としては同じJR四国の「うずしお」「宇和海」に次ぐ運転本数を誇る。 このうち、5往復がアンパンマン列車となっている。 増発に増発を重ねて現在では日中毎時1本の14往復にまで成長し、概ね下り岡山発は毎時05分、上り岡山着は41分に統一されており、「しおかぜ」と合わせて綺麗な30分ヘッドのダイヤとなっているほか、上り高知発車時刻が朝から夕方まで毎時13分に統一されて、判りやすいダイヤとなっている。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

<HISTORY>

〜運転時刻の変遷〜

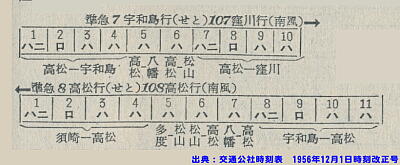

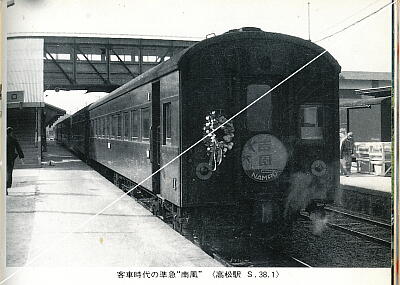

1950年10月1日改正〜1961年10月1日改正 1964年6月1日訂補〜1967年10月1日改正 1972年3月15日改正〜1982年11月15日改正 1985年3月14日改正〜1989年3月11日改正 1989年7月22日改正〜1991年11月21日改正 1992年7月23日改正〜1997年11月29日改正 1998年3月14日改正〜1999年3月13日改正 2000年3月11日改正〜2002年3月23日改正 2003年10月1日改正〜 (準急・急行時代) 既述の通り「南風」の歴史は非常に古く、1950年10月1日改正で高松桟橋〜須崎間(高知〜須崎間は普通列車)に蒸気機関車牽引の客車による準急列車として登場したのが最初である。同改正で予讃本線に登場した準急「せと」と共に、国鉄史上で初めて愛称名が与えられた定期準急列車でもある。但し「南風」については実際の運転開始は12月1日からであった。 当時は高松〜多度津間はまだ単線であったため、同区間は「せと」と併結運転であった。 なお、当時国鉄本社では公式に準急列車の愛称を付与しておらず、「南風」「せと」も四国支社で独自に命名したものであり、同様な列車はほかにも散見された。 牽引機関車は、鷹取式の母体ともなった多度津式集煙装置を付け、さらに重油併燃装置も搭載したC58形で、客車は当初オハ35系が使用された。また、当時の高松桟橋〜高知間の所要時間は、下り4時間4分/上り4時間31分であった。 上りの方が時間がかかっているのは、土佐山田〜天坪(現・繁藤)間の連続25%勾配の「天坪越え」があるためである。 1951年からは、当時新型急行用客車として量産の始まったばかりのスハ43系が投入された。 1956年9月10日から、牽引機関車がディーゼル(DF40形(後のDF91形)電気式ディーゼル機関車)化されて無煙化を達成。 同時にスピードアップも図られ、高松桟橋〜高知間は、下り3時間40分/上り4時間となった。 なお、DF40形は客車暖房用のSG(蒸気発生装置)を搭載していないため、冬期は暖房確保のために暖房車が連結された。 ちなみに当方手持ち資料で確認できる範囲では、1956年11月19日は国鉄全国ダイヤ改正が予定されていたが、DF40形はそれを待たずに1956年9月10日から「南風」に投入され、このときに土讃線のみを対象にした時刻修正が実施されている。 11月のダイヤ改正では、上り列車の時刻が繰り下がり、かつ下り列車の時刻が繰り上げられたうえで、下りが7分スピードダウンとなっている。 1958年にはDF40形からDF50形に牽引機関車が変更となり、暖房車の連結も廃止されている。 1958年11月1日のダイヤ改正で、運転区間が窪川まで延長された。 1959年9月15日、高松駅と高松桟橋駅の統合により、運転区間は高松〜窪川間となる。 1961年10月1日のダイヤ改正で準急「せと」「南風」が分離されて各々単独運転となり、「せと」は気動車化されたものの、「南風」は客車のままとされた。 また、他の気動車準急に足並みを揃えるためにスピードアップも図られ、高松〜高知間は下り3時間27分/上り3時間41分となったが、高知〜窪川間は廃止された。 1962年4月12日改正で、上り列車が高知〜阿波池田間で準急「阿佐」を併結する関係で気動車化された。 気動車化と共に運転区間も再度窪川まで延長された。 下り列車は客車のまま存置された。 客車時代の準急「南風」

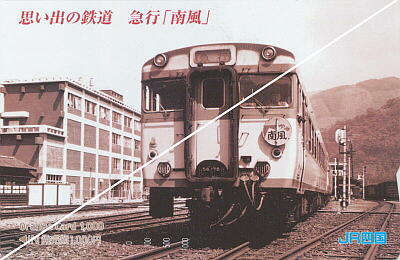

保育社刊「国鉄の車輌 〜四国各線〜」49項より引用 飾りなどから、客車による最終列車ではないかと想像される 気動車による準急「南風」  保育社刊「国鉄の車輌 〜四国各線〜」48項より引用 1963年2月1日に、下り列車も気動車化され、四国内の準急・急行全列車の気動車化が完了した。 1965年10月改正で急行列車に格上げされ、「黒潮」を統合して2往復となった。 1966年10月改正ではさらに「浦戸」も「南風」に統合されて3往復体制となり、この頃が急行列車時代の最盛期であった。 当時の基本編成は、キハ58+キハ58+キロ28+キハ58+キハ58であった。 1967年当時のキハ58系5両編成

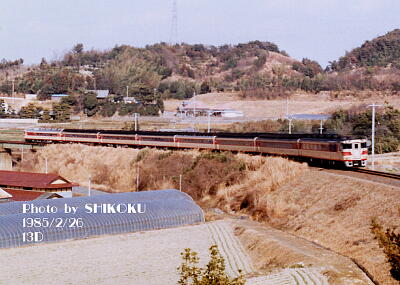

キロ28形を挟んで、前後にキハ58形を2両づつ連結 急行列車時代の「南風」  JR四国発行オレンジカードより引用 影の位置やCTCセンターのビルが完成していることから1967〜68年に阿波池田駅で撮影された下り「第2南風」と思われる 1968年10月1日改正では「あしずり」に統合されて四国では一旦姿を消すが、愛称名としては九州南部を走るローカル急行列車として生き延びた。 まぁ、サラリーマンで言えば一時出向みたいなモノである(^^; (特急化) 1972年3月15日の新幹線岡山開業時のダイヤ改正でのキハ181系の投入により、急行「あしずり」格上げの土讃本線初の特急列車としてカムバックを果たし、故郷に錦を飾った。 当初は高松〜中村間に1往復のみの設定であったが、東京〜宇野間寝台特急「瀬戸」に接続するダイヤは、1950年登場当時の東京〜宇野間急行「瀬戸」に接続するダイヤと同じであり、また格上げされた「あしずり」は、かつての急行「第1南風」であり、その意味で実質的な急行「南風」の格上げといえよう。 設定当初の停車駅は、高松−阿波池田−高知−須崎−中村 であった。 1975年3月改正では、「あしずり」「土佐」の格上げによって高松〜高知・中村間に各1往復が増発されて3往復の運転となった。 このとき、多度津(一部)・琴平・土佐山田・後免(一部)・須崎が、新たに停車駅に加わった。 1978年10月2日改正では、佐川が停車駅に加わった。  南 風3号 予讃本線 高松駅 1981年1月 当時まだ急行列車だった「あしずり」と交換  南 風2号(左) 土讃本線 讃岐財田駅 1982年3月 車両故障かはたまた運用の都合か、よく見ると、編成中にキロが見当たらない・・・ モノクラス6両編成で運転される「南風」  南 風4号 土讃本線 讃岐財田駅 1982年5月5日 これも同じくモノクラス7両編成の「南風」 当時四国のキロ180形は予備車が1両しかなかったため、 トラブル等でモノクラス編成で運転されることが希にあった  南 風2号 土讃本線 塩入〜黒川間 1983年3月  南 風2号 予讃本線 高松駅 1983年6月  南 風3号 土讃本線 琴平駅 1983年6月 香川県では珍しい雪景色の中を行くキハ181系  南 風3号 土讃本線 讃岐財田駅 1984年1月  南 風3号 土讃本線 黒川〜讃岐財田間 1984年2月 国鉄時代のキハ181系×6両編成「南風」 非常に貴重な、国鉄色キハ181系・貫通8両編成の「南風」  南 風3号 土讃本線 黒川〜讃岐財田間 1985年2月26日 1985年3月14日改正からはヘッドマークがそれまでの文字だけのモノから、椿の花をデザインした図柄のモノに変更された。 特急化以来初めてヘッドマークが絵入りとなった初日の「南風」

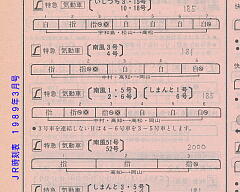

南 風3号 土讃本線 讃岐財田駅 1985年3月14日 後年特急に昇格する後輩急行「あしずり」を待たせて通過  南 風4号(左) 土讃本線 讃岐財田駅 1985年3月 GWで7両に増結された「南風」  南 風4号 土讃本線 高知駅構内 1986年5月5日 1986年11月1日改正でキハ185系が投入され、高松〜中村間急行「あしずり」の格上げという形で4往復に増発。 なお今改正から、キハ181系編成についてはグリーン車の連結位置が従来の2号車から3号車に変更となっている。 また、「しおかぜ」の増発を受けて列車番号が従来の11D〜 から31D〜 に繰り下がり、さらにキハ185系使用列車は区別のために+2000番が付与された。 瀬戸大橋開通に伴う1988年には4月10日改正では岡山発着に変更されたが、キハ185系2往復とキハ181系1往復の3往復体制に減便となった。また、「しまんと」との共通運用の関係から、岡山〜中村間下り1本/上り2本、岡山〜高知間下り2本/上り1本に変更された。 さらに、ヘッドマークのデザインも新しいモノに変更されると共に、エル特急化された。 また、列車番号が変更となり、従来の31D〜 を「しまんと」に譲って、2001D〜 に変更された。 1988年の7月から、キハ181系編成についてはグリーン車の連結位置が2号車に戻された。 1989年3月11日改正で2000系試作車TSEによる季節列車が岡山〜高知間に1往復登場。 キハ185系とTSE

南 風6号(左)/南 風51号(右) 土讃線 讃岐財田駅 1989年5月2日 TSE2101形にもヘッドマークが掲出されていた  南 風52号 土讃線 讃岐財田駅 1989年5月3日 TSEとキハ181系  南 風52号(左)/南 風3号(右) 土讃線 讃岐財田駅 1989年5月3日 土讃線では珍しい、キハ181形のダブルヘッダー  南 風3号 土讃線 讃岐財田駅 1989年5月3日 1989年7月22日改正では定期列車が2往復増の5往復に増発された。岡山〜中村間下り2本/上り3本、岡山〜高知間下り3本/上り2本で、うち3往復がキハ185系、2往復がキハ181系だった。 1990年11月21日改正では2000系量産車の投入に伴って季節列車が定期列車化され、岡山〜中村間下り2本/上り3本、岡山〜高知間下り4本/上り3本の6往復に増発され、そのうちの4往復が2000系化されて大幅なスピードアップを果たした。ちなみに残りの2往復はキハ185系であった。 また、この時からヘッドマークのデザインが、その後30年に割って使用されたクジラを表した抽象的なモノに変更されている。 この当時の最速の「南風」は岡山〜高知間を2時間18分で結んでおり、キハ181/185系に比べて40分短縮という大幅なスピードアップを達成、軽量車体+大出力エンジン+制御付振子の威力を見せつけた。 なお、同区間2時間18分というこの記録は今でもまだ破られていない。 バブル景気の冷め切らぬこの当時、「南風」単独でも8両編成という長編成列車も時折見られた

ただし、運転本数が現在より少なかった点は考慮するべきだが

(2枚とも) 南 風5号 山陽本線 岡山駅 1991年2月5日 1991年3月16日改正では若干の時刻変更のみであったが、この当時キハ185系充当の下り7号は、岡山〜高知間が2時間46分の運転となり、これが非振子式車両による同区間における最速記録となっている。 1990年11月改正から1年間しか見ることが出来なかった、 キハ185系とクジラのヘッドマークの貴重な組み合わせ  南 風6号 予讃線 多度津駅 1991年7月24日 なお、キハ181系とこのクジラのヘッドマークの組み合わせは定期列車としては実現しなかった 4特急揃い踏みの貴重なシーン 左から、181系「いしづち4号」/2000系「南風4号」/2000系「しおかぜ3号」/181系「しまんと5号」  予讃線 多度津駅 1991年7月24日  しまんと7号(左)/南 風8号(右) 土讃線 塩入駅 1991年9月 この当時は7両編成の「南風」もさほど珍しくはなかった  南 風10号 土讃線 讃岐財田駅 1991年9月 1991年11月21日改正で増備された2000系により、1往復が増発されて岡山〜中村間3往復/岡山〜高知間4往復の7往復体制とされると共に、全列車の2000系化が完了した。 また、阿波池田〜高知間をノンストップで走る定期列車が、1975年3月改正で消滅して以来16年半ぶりに復活した。 「南風」で7両編成中に中間車が3両も入るのは珍しかった

南 風8号 予讃線 讃岐塩屋〜多度津間 1992年1月3日 当時は2000系も特に多客期はフル回転の大活躍で、6両7両編成が当然のように走っていた時代であった

あしずり2号(左)/南 風10号(右) 土讃線 高知駅 1993年2月13日  南 風8号(左) (右は「しおかぜ7号」) 宇野線 大元駅 1993年2月20日 上の8号の折り返しだが、よく見ると7両編成中で先頭車が6両というちょっとレアな編成  南 風7号(左) (右は「しおかぜ10号」) 宇野線 大元駅 1993年2月20日 2000系量産車×6両編成「南風」 1993年3月18日改正では8000系量産車の登場に伴って、余剰となった2000系を転用して岡山〜高知間に1往復が増発されて8往復になった。 これで、岡山〜高知間と岡山〜中村間が各4往復となった。 また、今改正で列車番号が変更となり、従来の2001D〜 を「しまんと」に譲り、逆に従来「しまんと」が名乗っていた土讃線列車で最若番の31D〜 を名乗ることになった。 1997年10月1日に土佐くろしお鉄道・中村〜宿毛間の開業に伴って、2往復が宿毛まで延長された。 これを受けて1997年11月29日にダイヤ改正が行われ、運転区間が下記の通り見直しとなり、これ以降、運転区間ごとに上下列車の本数にばらつきが生じるのが常態化するようになった。 岡山〜宿毛間下り3本/上り2本、岡山〜中村間2往復、岡山〜高知間下り3本/上り4本。 1997年11月29日改正から、「エル特急」の呼称をやめている。

ちょっと珍しい、旧塗装の2458形と2424形を同時に組み込んだ6両編成

南 風3号 予讃線 多度津駅 1998年1月3日 「しまんと」を待たせてフルスピードで駅を通過  南 風8号(左:右は「しまんと9号」) 土讃線 金蔵寺駅 1998年1月3日 これもちょっと珍しい、2100形を4両連ねた編成 1997年度に登場したN2500形は、当時土讃線特急に恒常的に組み込まれていた  南 風10号 土讃線 塩入〜黒川間 1998年1月3日 1998年3月14日改正では2往復が増発されて計10往復とされ、「しまんと」との併結列車が2往復登場した。 運転区間の見直しも行われ、岡山〜宿毛間下り2本/上り3本、岡山〜中村間下り1本/上り2本、岡山〜高知間下り7本/上り5本となった。 1998年10月2日改正では、「しまんと」との併結列車が1往復増えて3往復となった。 また「あしずり」を吸収する形で、高知〜中村間下り1本と、宿毛〜高知間上り1本が区間延長された。 岡山〜宿毛間下り2本/上り4本、岡山〜中村間下り2往復、岡山〜高知間下り6本/上り4本となった。 1999年3月13日改正で「しまんと」の減便により、同列車との併結は解消されて、10往復全列車が単独運転となった。 運転区間も一部見直しが行われ、下り1本の高知〜宿毛間が「あしずり」に系統分離された。 岡山〜宿毛間下り1本/上り4本、岡山〜中村間下り2往復、岡山〜高知間下り7本/上り4本となった。 多度津発車が若干遅れ、偶然「いしづち7号(左)」と

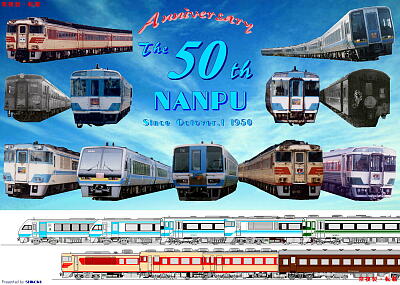

併走して多度津駅場内を抜ける「南風1号(右)」  南 風1号(右) 土讃線 多度津〜金蔵寺間 1999年3月14日 琴平でN2458の「しまんと」と交換  南 風1号(右:左は「しまんと4号」) 土讃線 琴平駅 1999年4月29日 2000年3月11日改正では再度、下り1本が多度津〜高知間で「しまんと」を併結するようになった。 なお、この改正では阿波池田〜高知間をノンストップで走る列車が消滅した。   ↑自作オリジナルの「南風」50周年記念ポスター(410KB) 2000年3月作成 ※当時標準的だった「NANPU」表記にになっています 「しまんと」との併結8両編成  南 風3号 + しまんと7号(後部2両) 予讃線 多度津駅 2000年5月7日 当時はこの下り1本のみだった、「しまんと」との併結列車  南 風3号(前部4両:後部2両は「しまんと7号」 土讃線 祖谷口〜阿波川口間 2000年11月3日  南 風8号 土讃線 阿波川口〜小歩危間 2000年11月3日 この位置にこの向きでN2450が入るのは、さすがにちょっと珍しい  南 風7号 土讃線 黒川〜讃岐財田間 2001年1月2日 2001年3月3日改正では2往復が増発されて12往復体制となり、これで日中毎時1本の体制が確立した。このうちの下り2本/上り3本が多度津〜高知間で「しまんと」との併結運転となるほか、2往復が岡山〜宇多津間で「うずしお」と併結となる。なお、「しまんと」「うずしお」両方と併結となる列車は存在しない。 このほか、上り22号が「あしずり2号」を吸収する形で宿毛〜高知間延長され、宿毛〜岡山間直通となった。 なお、今改正で増発された岡山〜高知間の2往復はグリーン車を連結せず、TSEによる季節列車を除けば、定期列車としては「南風」史上初のモノクラス編成の登場となった。 2002年3月23日改正では、「しまんと」との分割・併合箇所が宇多津に変更された。  南 風18号(左)/南 風13号(右) 土讃線 善通寺駅 2002年3月23日 「うずしお」を併結して新幹線からの乗り換え客を待つ  南 風3号(手前4両:奥の3両は「うずしお9号」) 山陽本線 岡山駅 2002年3月30日 「南風」史上最短の2両ミニ編成  南 風6号 山陽本線 岡山駅 2002年3月30日 7両に増結された2424形先頭の「南風」 編成は2000形+2200形x2+2150形+2100形+2450形+2424形  南 風12号 土讃線 小歩危〜大歩危間 2002年9月20日 ピンクアンパンマン南風にN2450+2100の「しまんと」を併結した「混パンマン」編成  南 風1号(ピンク4両)+しまんと7号(右側2両) 土讃線 三縄〜祖谷口間 2002年11月4日 当時4両編成だったJR四国所属車4両編成のアンパンマン南風  南 風8号 土讃線 三縄〜祖谷口間 2002年11月4日  南 風1号(前部4両:後部2両は「しまんと7号」) 予讃線 宇多津駅 2003年3月30日 モノクラス2両編成でも混成になることも多かった  南 風6号 予讃線 宇多津駅 2003年3月30日 2003年10月1日改正では、中村・宿毛方面への直通列車が増発となったほか、2往復が増発されて14往復運転となって日中完全毎時1本の運転となり、そのうえ下り岡山発と上り高知発の発車時刻がほぼ終日統一され、非常に判りやすいダイヤ設定となった。 結果、岡山〜高知間が下り7本/上り6本、岡山〜中村間下り3本/上り4本、岡山〜宿毛間4往復となった。 増発により「しまんと」との併結列車が下り3本/上り4本に増えている。 グリーン車非連結列車も1往復増え、岡山〜高知間下り3本/上り2本と、岡山〜中村間上り1本が該当する。 この当時存在した、モノクラス併結5両編成

南 風9号(前3両)+しまんと7号(後2両) 土讃線 土佐穴内〜大杉間 2003年11月15日 N2000系3両に2000形を連結した4連  南 風10号 予讃線 讃岐塩屋〜多度津間 2003年12月29日 年末年始で「うずしお」併結の8連となった「アンパンマン南風」  南 風3号(前部5両:後部3両は「うずしお9号」 予讃線 宇多津駅 2003年12月31日  南 風15号 予讃線 讃岐塩屋〜多度津間 2004年12月30日  南 風9号+しまんと7号 土讃線 琴平〜塩入間 2005年5月4日 土讃線ではちょっと珍しい、綺麗なオールN2000系の5両編成  南 風9号(前3両)+しまんと7号(後2両) 土讃線 高知駅 2005年10月1日 2006年3月18日改正では、車両運用の都合からか、1号が中村止まりとなる代わりに、23号が中村〜宿毛間延長されている。 姫路駅高架切替工事の関係で繰り下げダイヤで運転される「サンライズ瀬戸」を児島で追い越す「南風」

南 風5号(左) 本四備讃線 児島駅 2006年3月26日 雨をついて走る混成モノクラス3連  南 風14号 予讃線 讃岐塩屋〜多度津間 2006年6月25日 2007年3月18日時刻修正で、下り2本と上り3本が中村〜宿毛間廃止された。 岡山〜高知間が下り7本/上り6本、岡山〜中村間下り5本/上り7本、岡山〜宿毛間下り2本/上り1本となった。 グリーン車非連結列車については従来と変わらず、岡山〜高知間下り3本/上り2本と、岡山〜中村間上り1本が該当する。 これらのうち、下り4本と上り3本の合わせて7本が宇多津〜高知間で「しまんと」と、また2往復が岡山〜宇多津間で「うずしお」と、それぞれ併結となる。 量産車によるモノクラス編成

南 風15号 土讃線 塩入〜黒川間間 2007年9月16日 「しまんと」併結で高知に到着した青アンパンマン  南 風3号(前部3両:後部2両は「しまんと5号」) 2007年9月21日 土讃線 高知駅 中間に2200形の代わりに2100形を組み込んだ、全車先頭車の3両編成  南 風12号 土讃線 高知駅 2007年9月21日 2008年3月15日改正から、全列車全車禁煙となった。 これに合わせて、一部の列車に喫煙ルームが設置された。  南 風20号 土讃線 土佐新荘〜安和間 2008年5月17日 量産車とN2000の交換  南 風12号(左)/南 風9号(右) 予讃線 多度津駅 2008年5月30日  南 風17号 土讃線 黒川〜讃岐財田間 2008年7月27日 下津井瀬戸大橋を渡ると岡山県  南 風12号 本四備讃線 児島〜宇多津間 2008年10月26日 雪化粧の中を行く

2009年3月14日改正では、上り8号(グリーン車非連結)が須崎〜高知間延長されて、須崎〜岡山間の運転となった。 なお、同列車の須崎〜高知間の列車番号は「9038D」で、毎日運転の臨時列車的扱いとなっている。 これにより、岡山〜高知間下り7本/上り5本、岡山〜須崎間上り1本/岡山〜中村間下り5本/上り7本、岡山〜宿毛間下り2本/上り1本の合計14往復となった。 2009年10月13日から、2編成のアンパンマン車両が正式にリニューアル完了して営業運転を開始した。 このとき、車両の愛称名表示装置が埋められたため、「アンパンマン南風」の専用ヘッドマークは姿を消した。 2010年3月13日改正では、8/23号の1往復が中村〜宿毛間延長(復活)されるとともに、上り8号の須崎〜高知間が廃止された。 これにより、岡山〜高知間下り7本/上り6本、岡山〜中村間下り4本/上り6本、岡山〜宿毛間下り3本/上り2本の合計14往復となった。 2011年3月12日改正では、上り10号の中村〜高知間が系統分割されて「あしずり」となった。 また、上り26号の「しまんと」との併結が無くなった。 このほか、従来はN2000系が1往復に定期運用で入っていたが、従来「うずしお」運用に入っていた量産車と入れ替える形で、基本的に全て量産車に統一された。 なお、これ以降も繁忙期の増結や臨時の車両変更などでN2000が充当されることはあった。 結果、岡山〜高知間下り7往復、岡山〜中村間下り4本/上り5本、岡山〜宿毛間下り3本/上り2本の合計14往復となった。 2012年月17日改正では、運転区間の整理が行われ、中村・宿毛直通の2往復が高知止まりとなった。 併せて運用の変更も行われ、グリーン車を連結しない列車が1往復減って2往復となったほか、土佐くろしお鉄道車で運転されるアンパンマン列車2往復のうちの1往復が、運転時間帯が変更となった。 結果、岡山〜高知間9往復、岡山〜中村間3往復、岡山〜宿毛間2往復の合計14往復となり、1997年以来実に15年ぶりに、運転区間ごとの上下列車の本数が一致した。 2013年3月16日改正では、下り25号の「しまんと」との併結駅が、宇多津から多度津に変更となった。 その他の運転系統等については、変更はない。 2014年3月15日改正では、5本について高知で系統分割されて、高知以西の区間は「あしずり」化された。 併せて一部で運用変更があり、グリーン車無しのモノクラス列車のダイヤの立て替えなども行われた。 結果、岡山〜高知間下り12本/上り11本、岡山〜中村間下り1本/上り2本、岡山〜宿毛間1往復の合計14往復となった。 モノクラス列車は、従来通り岡山〜高知間に2往復の運転となっており、その他の運転系統には変更はない。 2016年3月26日改正では、運転区間ごとの本数に変化はないが、「しおかぜ」「いしづち」の8600系投入に伴う全列車電車化によって捻出された2000系気動車の転用により、全列車がグリーン車付きの編成に統一された。 景勝地を横目に「川を対岸まで渡らない」第1猫坊橋梁を渡る

南 風9号 土讃線 三縄〜祖谷口間 2016年4月6日 第2吉野川橋梁を渡る2000系 崖っぷちを抜け、谷を渡り、山をトンネルで貫く土讃線のために開発された2000系がその本領を発揮する

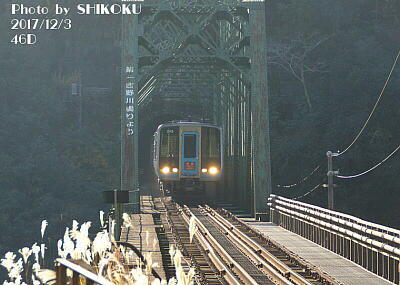

南 風16号 土讃線 小歩危〜大歩危間 2016年4月6日 近年は基本的に3〜4両の短編成ばかりの「南風」だが、 多客時には昔日を偲ばせる長編成となることがある  南 風13号 土讃線 琴平〜塩入間 2017年1月4日 日の陰る谷を橋梁で渡る  南 風16号 土讃線 三縄〜祖谷口間 2017年12月3日 霧深い山間の駅で交換する「南風」  南 風13号(左)/南 風20号(右) 土讃線 土佐岩原駅 2018年12月4日 見事な「順次傾斜」を見せながら福井谷橋梁を渡る2000系 最後尾が標準塗色車となっている「混パンマン」列車  南 風18号 土讃線 豊永〜大田口間 2018年12月13日 往年を彷彿とさせる、全量産車で揃った美しい6両編成  南 風16号 予讃線 讃岐塩屋〜多度津間 2018年12月29日 多客期はアンパンマン列車も増結されて混パンマンとなる  南 風18号 予讃線 讃岐塩屋〜多度津間 2018年12月29日 2019年3月16日改正では、岡山〜中村間と岡山〜宿毛間の各1往復が高知で系統分割され、末端区間は「あしずり」化された。 結果、岡山〜高知間下り14本/上り13本、岡山〜中村間上り1本の合計14往復体制となり、宿毛発着列車が消滅した。 「しまんと」との併結(宇多津・多度津〜高知間)列車が3往復、「うずしお」との併結(岡山〜宇多津間)列車が2往復、それぞれ設定されている点は変わらないが、アンパンマン車両の運用が変更となり、岡山〜高知間下り2本/上り1本と岡山〜中村間上り1本の、合わせて2往復のみがアンパンマン列車となっている。 新緑の第2猫坊橋梁を渡る

南 風11号 土讃線 三縄〜祖谷口間 2019年4月25日 2000系「南風」同士の交換シーンも、いよいよカウントダウンが始まった頃  南 風13号(左)/南 風16号(右) 土讃線 金蔵寺駅 2019年4月29日 2019年9月28日から「南風2/3/14/15/26/27号」の3往復に、新型2700系気動車が定期運用として充当開始された。 1990年以降は2000系のみで運転されてきた「南風」であるが、29年ぶりの複数系列併存、30年ぶりの新系列車両導入となった。 列車ダイヤが乱れ、通常は交換しない駅での2000系同士の離合

南 風12号(左:42分遅延)/南 風9号(右:9分遅延) 土讃線 讃岐財田駅 2019年9月27日 2019年9月から定期運用に投入された2700系  南 風3号 土讃線 琴平〜塩入間 2019年10月4日 2000系と2700系の交換  南 風11号(左)/南 風14号(右) 土讃線 金蔵寺駅 2019年10月4日 紅葉の福井谷橋梁を渡る  南 風11号 土讃線 豊永〜大田口間 2019年12月3日 長年見慣れたスラントノーズの並び

2700系にとって初めて迎える繁忙期、5両に増結して旅客輸送に当たる

2020年3月14日改正では、中村始発の上り1本が高知始発に変更され、これにより14往復全てが岡山〜高知間の運転となり、須崎・中村方面への直通列車が無くなった。 それ以外の運転系統・使用車種に変更は無いが、全ての列車が宇多津に停車するようになった。 結果、岡山〜高知間に2000系11往復(内2往復が橙アンパンマン)、2700系3往復という体制となった。 2020年7月18日より、2700系増備車の投入に伴い、さらに6往復が同系に置き換えられた。 この車種変更により、2700系による「うずしお」「しまんと」との併結列車が初めて登場した。 さらに「アンパンマン車両」も新型2700系化され、2編成(赤色編成と黄色編成)が5往復に充当されるようになった。 これにより、、岡山〜高知間に2000系5往復、2700系9往復(内4往復がアンパンマン)となる。なお、アンパンマンは赤編成と黄編成が隔日で交互に充当される。  南 風15号 土讃線 三縄駅 2020年4月6日  南 風17号(左)/南 風22号(右) 土讃線 箸蔵駅 2020年4月6日 金蔵寺駅での2000系と2700系の列車交換シーン

土讃線 金蔵寺駅 2020年7月14日  南 風18号(左)/南 風15号(右) 土讃線 金蔵寺駅 2020年7月30日 瀬戸大橋線抑止の影響による折り返し運転のため、 多度津で並んだ2700系と折返し待機中の2000系  南 風11号(左)/南 風13号(右) 予讃線 多度津駅 2020年12月24日 増結で最後の年末年始輸送に対応する2000系

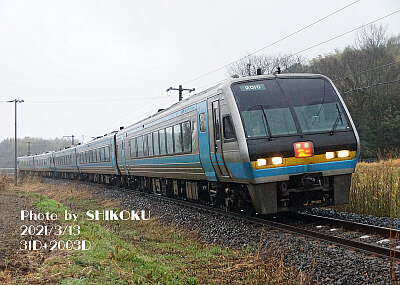

レールと車体の間の「ズレ」が、これぞ振子車両という感じ  南 風13号 土讃線 阿波池田〜三縄間 2021年2月5日 2021年3月13日改正では、増備された2700系気動車によって全列車がこれに置き換えられ、1989年から32年間活躍してきた2000系が「南風」から撤退した。 それ以外には、運転系統や基本ダイヤには変更はない。 実質的な2000系「南風」「しまんと」定期列車最終列車となった、改正当日の下り1号

南 風1号(前部3両:後部2両は「しまんと3号」 2021年3月13日 土讃線 塩入〜黒川間  南 風5号 土讃線 箸蔵〜佃間 2021年11月15日 川を対岸まで渡らない第2猫坊橋梁を渡る2700系  南 風15号 土讃線 三縄〜祖谷口間 2021年11月15日 第2吉野川橋梁を渡る2700系 先輩車両・2000系が歩んだ道を、そのDNAを受け継いで駆け抜ける

南 風16号 土讃線 小歩危〜大歩危間 2021年11月15日 山間の駅で交換する「南風」  南 風11号(左)/南 風18号(右) 土讃線 豊永駅 2021年11月15日 踏切事故の影響により、モノクラスで運転される「アンパンマン南風」 愛称表示装置の残る2752形が先頭に立つ珍しいシーン  南 風7号 土讃線 讃岐財田駅 2021年11月18日 1両だけ黄色アンパンが代走した「一般南風」  南 風13号 土讃線 金蔵寺駅 2022年2月14日 2022年3月12日改正では、運行系統や運転時刻の変更は無いが、夕刻時間帯の「しまんと」1往復が廃止されたことから、同列車との併結列車が1往復減って2往復となっている。 桜咲く山間の駅で行き交う「南風」

2022年GWの多客期輸送 一般車は全て5両編成となったが、アンパンマンは4両であった

2022年のお盆輸送では、アンパンマンも含めた全編成(6編成)が5両編成となった 結果「うずしお」との併結8両編成が久々に復活  「南 風7号(全部5両:後部3両は「うずしお13号」) 本四備讃線 児島駅 2022年8月13日 晩秋の四国山地を駆け抜ける「南風」

2023年3月18日改正では、特に変更はない。 車両トラブルにより、「キロハ」無しの2連で運転された「南風」

ちなみに、本来は「アンパンマン南風」である  「南 風7号」 土讃線 琴平〜塩入間 2023年7月28日 年末年始増結の5両編成  南 風11号 土讃線 黒川〜塩入間 2024年1月3日 「うずしお」併結の8両編成  南 風7号(前5両:後ろ3両は「うずしお13号」) 予讃線 宇多津駅 2024年1月8日 2024年3月16日改正では、ダイヤと運用には特に変更はないが、指定席の設定が拡大されて基本3両編成の場合は2号車が、4両編成の場合は3号車が全席指定席となった。 2025年3月15日改正では、「しまんと」「うずしお」との併結運転が解消(併結していた列車は全て廃止)となった。 結果、岡山〜高知間に高知運転所所属の2700系気動車3両編成による14往復体制(すべて併結運転無しの単独運転)に整理された。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

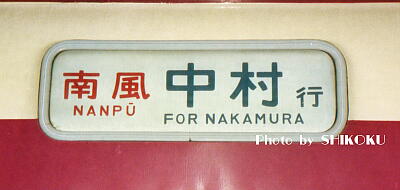

<余談1:「南風」のローマ字表記>

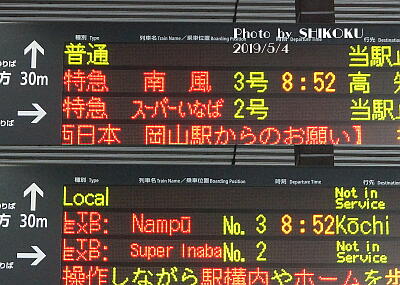

日本の鉄道においては、駅名や列車名などのローマ字表記は基本的にヘボン式によることとされている。 「南風」のローマ字表記はヘボン式だと「NAMPU(「U」の上には横棒)」と表記されるが、国鉄末期からJR化後かなり長い間(一部では現在も)、「NANPU(「U」の上には横棒)」と表記されていた。 もちろん、準急・急行時代のヘッドマークを見ても、全てヘボン式の表記となっている。 「南風」の場合は、遅くとも1978年頃から「N」表記の物が出現しているのが確認され、1984年頃までの間は「南風」のヘッドマーク(当時はまだ文字だけのマークだった)には「M」表記と「N」表記が混在し、場合によっては同じ列車の前後で表記が異なっていることもあった。 しかし1985年頃以降は、全て「N」表記に統一されてしまい、「M」表記は消滅してしまった。 この「N」表記は一見すると訓令式のようにも見えるが、「N」表記の物にしても伸ばす音である「う」の表記がヘボン式(文字の上に横棒)に準じていて厳密な訓令式ではない。 四国の場合はこの「南風」以外は全て通常のヘボン式のままになっており、何故「南風」だけ中途半端な表記に変更されたのか謎である。 (2019年1月23日追記) 最新情報によれば2000系後継として登場した2700系のヘッドマークでは、「NAMPU」とちゃんとヘボン式で表記されている模様で、およそ35年ぶりに本来の表記に戻ることがほぼ確定的である。 (2019年3月16日追記) JR四国に確認したところ、今後は全てヘボン式の「NAMPU」標記に切替・統一していく予定であるとのことである。 (2019年10月4日追記) 既に2700系のヘッドマークやLED表示は当然として、多くの駅の案内表示も「M」表記に変わっているが、2019年9月末時点では多度津駅や高知駅などの一部の駅の案内表示が、まだ「N」表記のままで残っている。

<余談2:2000系のヘッドマーク>

1990年11月21日改正で2000系量産車が投入されたのに伴い、当時の四国内の全ての特急列車のヘッドマークデザインが一新された。 従来の国鉄時代の流れを汲むカラフルな物から、単色の背景に単色のイメージをデザインした非常にシンプルな物に変わった。 「南風」についても特急列車として4代目のマークに移行したが、これについてよく勘違いされていたのは、「南風」のヘッドマークに描かれていたのは、雲ではなく鯨である。 この件に関しては、過去においてプロのライターでも誤認したまま商業誌に記事を書いている例が散見されたが、下の画像のように近くでよく見ると、「目」や「尾びれ」があるのがはっきり判る。 もっとも、確かに遠目に見れば鯨の輪郭も雲に見えるかのように波打った線で描かれており、意図的に雲に誤認されるように描いているようにも見えるが、それについてはあくまで推測の域を出ないので真相は不明。 そのせいかどうか、2700系気動車投入に合わせて新しくデザインされた現行の5代目デザインでは、従来のヒゲクジラ類から、より判りやすいマッコウクジラに、デザインが変更されている。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

<私見>

個人的にはJR四国内で一番好きな列車であるが、近年は毎年編成が短くなっているのが寂しい。 それでも増発を重ねているのは嬉しい限りで、加えて大半が単線区間であるにもかかわらず、ダイヤパターンがとても判りやすくなっている。 以前は岡山で「のぞみ」に接続する列車が極端に少なかったが、2003年10月改正での「のぞみ」増発(正しくは「ひかり」の「のぞみ」化だが)により、本州〜高知間の所要時間の短縮を果たした。 停車駅に関しては明らかに多すぎで、個人的には宇多津・善通寺・大杉・朝倉・土佐上川口・土佐入野は停める必要はなく、土佐久礼と土佐佐賀も半分も停めれば充分、児島も2/3は通過させても良いと思う。出来れば、児島・丸亀・多度津は選択停車にしてこの中の少なくとも1駅は通過させたい。 大歩危もやや多すぎるきらいがあるが、この区間は普通列車が極端に少ないので、大歩危観光の足を確保するためには致し方ない面もある。 但し、善通寺を全て通過させるには、岡山〜善通寺間を1時間以内で到達する、転換シート装備の快速列車を、最低2時間に1本設定することが条件とされよう。 また、現状では高知以遠の利便性が低く、今後の高知自動車道の延伸を考えると、高知以南の区間での増発とスピードアップは必須であり、最低でも予讃線松山以南並みの利便性を確保するべきである。 高知〜窪川間には両開き分岐やスプリングポイントが残っているところもあるのでこれらを早急に改善し、少なくとも高知〜宿毛間は毎時1本の運転で全列車2時間以内で到達するべきであり、岡山〜高知間についても全て2時間半以内に納めるべきであろう。 もっとも、現状では宿毛駅のホームが2本しかない上に留置線も無いため、宿毛直通列車の増発には限界があるのだが、何故土佐くろしお鉄道は宿毛駅の線路容量をこんなに少なくしたのか、疑問が残るところではある。 2003年10月改正では、従来から指摘していた高知での乗換がほぼ解消された点や、既述のようにダイヤパターンが整理されて判りやすくなった点についてはおおいに評価できる。 所要時間に関しても、上り列車については14本中12本が、高知〜岡山間2時間半未満で到達しており(改正前は12本中7本)、努力のあとが伺えるのが嬉しい。 また、従来は編成の種類も多くてやや煩雑であったが、2016年3月改正で全列車がほぼ統一されて判りやすくなった点も評価に値する。 主要な改正毎に確実に改善の進んでいる列車であり、これからも頑張って貰いたいと思う。 Covid19過も一段落して客足が戻りつつあり、特に週末は4両でも混雑している列車が目立つことから、編成の増強を要望したいところである。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||