形式写真&外装(リニューアル車)

形式写真(量産車)

形式写真(先行試作車)

足回り

屋 根

その他外装

型 録

8000系電車の外観写真です。画像をクリックすると、より大きな画像が表示されます。

| (第1次)リニューアル車 | |

|

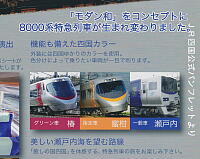

2004年秋から始まったリニューアル改造ではカラーリングが大きく変更され、大幅にイメージが変わっている。 従来のオーソドックスなカラーリングから脱却して、(四国の車両としては)かなり派手になっている。 出入口付近のカラーリングは、グリーン車が赤、普通車指定席車が青、普通車自由席車がオレンジ基調となっており、結果、8号車の8000形は2色塗りとなっている。 ちなみに、この3色はそれぞれ、椿・蜜柑・瀬戸内にちなんだカラーとなっている。 (当時のJR四国公式のパンフレットより  ) )2006年11月25日現在、最後まで残っていたS1編成のリニューアル完了を確認。これで全車両のリニューアル改造が完了した。 <L1編成> 2006年3月 リニューアル完了 8001形+8107形+8151形+8301形+8401形 <L2編成> 2006年10月(?) リニューアル完了 8002形+8102形+8152形+8310形+8402形 <L3編成> 2005年3月 リニューアル完了 → 2016年3月26日〜 アンパンマン仕様化 8003形+8103形+8153形+8303形+8403形 <L4編成> 2004年10月 リニューアル完了 8004形+8104形+8154形+8307形+8404形 <L5編成> 2005年10月 リニューアル完了 8005形+8105形+8155形+8309形+8405形 <L6編成> 2006年?(春?)月 リニューアル完了 8006形+8106形+8156形+8305形+8406形 <S1編成> 2006年11月 リニューアル完了 (2018年3月廃車?) 8201形+8101形+8501形 <S2編成> 2006年8月(?) リニューアル完了 8202形+8302形+8502形 <S3編成> 2005年10月 リニューアル完了 → 2016年3月26日〜 アンパンマン仕様化 8203形+8304形+8503形 <S4編成> 2006年4月 リニューアル完了 8204形+8306形+8504形 <S5編成> 2005年4月 リニューアル完了 8205形+8308形+8505形 <S6編成> 2004年10月 リニューアル完了 8206形+8311形+8506形 2014年3月15日改正では、全編成の方向転換が実施され、8000形グリーン車が下り向きの先頭となるように変更された。 8000系は1998年3月改正の時に全編成の方向転換を実施しており、今回の方向転換により、結局元の向きに戻ったことになる。 2016年3月26日改正からは、L3編成とS3編成がアンパンマン仕様に変更され、専用仕業に就いている。 アンパンマン車両の外装についてはこちらを参照。 |

|

| 8000形 (1号車) |

|

下り方先頭の8000形。 下り方半室が指定席グリーン室、上り方半分が普通車指定席車。 グリーン車のイメージカラーは赤で、8500形とはまた違ったイメージになっている。 なお、8506形ではリニューアルに際して運転助手席側のワイパーが復活していたが、8000形についてはワイパーの復活した車両は存在しない。 |

|

| 8100形(8102〜) (2号車) |

|

「しおかぜ」編成2号車。 普通車指定席の8100形。 シートのカラーがグリーン車と同じブルー基調となっており、オレンジ基調の8150形と内装イメージがかなり異なっている。 外観上は、ドアと窓の配置や屋根上機器配置が8300形と同じだが、カラーリングが異なっている。 |

|

| 8150形 (3号車) |

|

「しおかぜ」編成3号車、普通車指定席車となる8150形。 内装は基本的に8号車の8500形と同一で、オレンジ基調の新タイプのリクライニングシートを装備する。 |

|

| 8300形 (4号車) |

|

「しおかぜ」編成4号車の8300形。 多目的室(旧喫煙室)の有無以外は、「いしづち」編成7号車の8300形と同一仕様である。 基本的に自由席車となるが、多客時に「しおかぜ」が8両運転となるときは、指定席車となるのでご注意。 |

|

| 8400形 (5号車) |

|

8400形のリニューアル車。 「しおかぜ」編成5号車の自由席車。 4号車同様、外観の塗り分けが変わっただけで内装は従来通りである。 リニューアル当初、この車両は編成中で唯一の「喫煙車両」であり、また編成中で唯一、車椅子対応設備のある車両でもあるのだが、2004年12月号の時刻表で全国のJR特急については、車椅子対応車を喫煙自由席車にしているのは、四国以外では皆無であった。 なお2008年3月改正で、四国内の特急は全車禁煙車となり、この問題については解消している。 後位側のドアが、車椅子乗降のために他より若干広くなっている。 ※他のドア:1,025mm(開口部810mm) ※8400形後位側ドア:1,110mm(開口部900mm) |

|

| 8201形 (6号車) |

|

S1編成6号車の8201形。 先行試作車のうちの1両で、他の8200形が1M方式となるのに対して、こちらは常に8101形とユニットを組んで運用される。 客室設備等は、他の8200形と同一。 |

|

| 8200形(8202〜) (6号車) |

|

8200形のリニューアル車。 「いしづち」用S編成6号車の自由席車。 基本的に外装の変更のみとなっており、室内は従来のままである。 S1編成6号車の8201形とは、モーターや台車、床下機器類の配置、それに出入口ドア窓の大きさなど、細部にかなりの違いがある。 |

|

| 8300形 (7号車) |

|

多目的室(旧喫煙室)を備える、8300形のリニューアル車。 「しおかぜ」編成用5号車の8300形とは、多目的室の有無以外は相違点は無い。 外装は大きく変わったが、室内は下り方の座席4席分を撤去して多目的室が設けられた以外は、変更は加えられていない。 なお、多目的室隣の座席(15番A/B席)が、高松向きに固定されて、回転できなくなっている。 |

|

| 8101形 (7号車) |

|

S1編成7号車の8101形。 先行試作車のうちの1両で、他の8100形とは仕様が異なり、常に8201形とペアを組む。 客室設備は、他のS編成7号車の8300形と同一である。 |

|

8501形  8506形  8502形 (パンタ撤去車)  | 8500形 (8号車) |

|

8500形のリニューアル車。 「いしづち」8号車の指定席車となる。 カラーリングと客室内装が全面刷新された。 運転助手席側のワイパーについては、S6編成の8506形は復活しているが、それ以外の車両については撤去されたままとなっている。 左の画像は、下側が唯一助手席側ワイパーを装備する8506形。 上がトップナンバーの8501形で、8506形以外の8500形はこの姿となっている。 それ以外のメカニズム面では特に変更は無い。 なお8500形については、2010年以降はコンプレッサー動作用の電源を8200形から供給を受けるように改造され、その関係で屋上のパンタグラフが撤去されている。 |

|

| 8500形側面ロゴ |

|

「しおかぜ」のヘッドマークを模したと思われるイメージに、N2000系のロゴにも使われているのと同じ書体(に見える(^^; )の「SHIKOKU」の文字が入っている。 |

|

|

量 産 車 (旧塗装) |

|

|

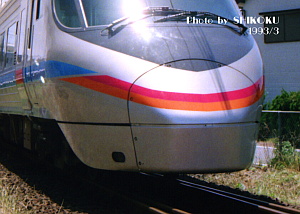

1993年3月改正で登場。予讃線特急「しおかぜ」「いしづち」に充当された。 基本編成(L編成)は当初5両が5編成と4両が1編成の2種類あったが、1997年11月29日ダイヤ改正で全て5両に統一された。 付属編成(S編成)は3両となり、当初は5編成のみで、1997年11月29日改正を機に6編成に増強されている。 先行試作車で試用されたレールブレーキは当初から装備していない他、振子装置がコロ式に変更されている。また、主電動機は200kw/hにパワーアップされている。 細かい点では、車体側面扉の窓ガラス面積が試作車より若干大きくなっているほか、非貫通型先頭車の窓ガラス面積は逆に試作車より小さくなっているのが外観上の相違点である。 基本的に、基本編成(L編成)が「しおかぜ」、付属編成(S編成)が「いしづち」に充当されて宇多津〜松山間で併結運転を行っている。 なお、登場当初は基本編成(L編成)が下り方に、付属編成(S編成)が上り方に連結されていたが、多度津駅での「しおかぜ」「いしづち」の分割・併合の際に、岡山特急である「しおかぜ」の停車時分が延びるという問題を生じていたため、1998年3月14日のダイヤ改正からは全編成について方向転換を行い、現在は基本編成(L編成)の方が岡山・高松方を向くように改められた。 リニューアル改造後の2014年3月15日のダイヤ改正で、再び方向転換が行われて、結局元の向きに戻っている。 2006年11月25日時点で、全車両のリニューアル完了が確認されており、このオリジナル色は既に消滅した。 <S1編成> 8201形+8101形+8501形 <S2編成> 8202形+8302形+8502形 <S3編成> 8203形+8304形+8503形 <S4編成> 8204形+8306形+8504形 <S5編成> 8205形+8308形+8505形 <S6編成> 1997年11月〜 営業運転開始 8206形+8311形+8506形 <L1編成> 8001形+8107形+8157形+8301形+8401形 <L2編成> 8310形は1997年11月〜 営業開始 8002形+8102形+8152形+8310形+8402形 <L3編成> 8003形+8103形+8153形+8303形+8403形 <L4編成> 8004形+8104形+8154形+8307形+8404形 <L5編成> 8005形+8105形+8155形+8309形+8405形 <L6編成> 8006形+8106形+8156形+8305形+8406形 |

|

| 8000形 |

|

基本編成(L2〜L6編成)非貫通型先頭車。 客室構造は2000系の2000形とほぼ同一で、前寄り半分がグリーン室となる。ただ、2000形よりノーズが長いため、後ろ寄りのデッキ部分のスペースが若干狭くなっている。 振子制御装置の他、発電用の静止型インバータ装置を搭載しているため、付随車でありながら屋上にパンタグラフを搭載している。 |

|

| 8100形 |

|

8150形とユニットを組む中間電動車。基本編成(L編成)に組み込まれる。 方向転換前の2号車、方向転換後の7号車となる。 便・洗面所設備を持たず、車端のドア間は全て客室となる。2000系で言えば2200形や2500形に相当する車輌である。 但し、パンタグラフは搭載していない。 |

|

| 8150形 |

|

8100形とユニットを組む中間電動車で、基本編成(L編成)に組み込まれる。 方向転換前の3号車、方向転換後の6号車となる。 パンタグラフを搭載するほか、便・洗面所設備も有する。 |

|

| 8300形 |

|

基本編成(L編成)5号車(=方向転換後/方向転換前は4号車)と付属編成(S2〜S6編成)中央に組み込まれる中間付随車。 8100形を電装解除したような車輌で客室構造も同じである。客室以外の設備を持たないため、8100形と並んで8000系中定員がもっとも多く、車重も一番軽い。 |

|

| 8400形 |

|

基本編成(L編成)貫通型付随制御車。 2000系で言えば2400形に相当する車輌で、車椅子対応設備を有する。 床下には編成に供給するための静止型インバータ装置や、コンプレッサーを搭載する。 後位側のドアが、車椅子乗降のために他より若干広くなっている。 ※他のドア:1,025mm(開口部810mm) ※8400形後位側ドア:1,110mm(開口部900mm) |

|

| 8200形 |

|

付属編成(S2〜S6編成)貫通型1M式電動制御車。 振子制御装置などは搭載していない。2000系で言えば2100形や2400形に相当するが、車端部分のスペースが見直され、2100形よりも定員が4名多い。 |

|

| 8500形 |

|

付属編成(S編成)非貫通型付随制御車。 客室構造は基本的に8200形と同じだが、きついスラントノーズのために客室面積が若干狭く、定員が8名少なくなっている。 8000形同様、振子司令装置やコンプレッサー、それに静止型インバータ発電機を搭載し、屋上にはパンタグラフを有する。 |

|

| 先行試作車 | |

|

92年の夏に登場、臨時特急として営業運転を開始した。 ベアリングガイド式の振子装置やパンタグラフ制御装置、レールブレーキなどの新技術を試験的に搭載、営業運転の合間にそれらの試験も行っていた。 予讃線で行われた試運転では160km/hを記録し、8001形の運転台窓下にはそれを示すロゴが描かれていた。この時にレールブレーキの試験も行われ、150km/hからでも600m以内で停止できることが確認されている。 なお、レールブレーキは量産化改造時に撤去された。 2006年11月25日時点で、全車両のリニューアル完了が確認されており、先行試作車についてもオリジナル色は既に消滅した。 1993年3月改正での量産車登場に合わせて量産化改造のうえ、8001形は基本編成に、8101形/8201形は付属編成にそれぞれ分割された。 このとき、8101形/8201形は方向転換されており、8000系の中でもこの2両だけは、合計3回方向転換されていることになる。 |

|

| (準備中) | 8001形<JPEG 28KB> |

|

基本編成(L1編成)1号車となる上り方先頭車。前寄り半分がグリーン室となる。 振子制御装置の他、発電用静止型インバータやコンプレッサーも搭載し、パンタグラフも搭載している。 先頭部の連結器カバーは、量産車ではボルト止めによる上下分割式だが、試作車では運転室からのスイッチ操作による両開き式であった。 また、フロントガラス面積が量産車より若干大きく、そのためにワイパー取付部分が量産車とは異なりガラス部になっている。 |

|

| 8101形<JPEG 32KB> |

|

8201形とユニットを組む中間電動車。 量産車ではユニットを組む相手が8150形に変更されているが、機能的な面での差異はない。但し、主電動機は量産車の200kwに対して150kwと多少出力が低い。 また、通常8100形は基本編成(L編成)7号車に組み込まれるが、この8101形だけは8201形とユニットを組む関係で付属編成(S1編成)2号車に連結されている。 |

|

| 8201形<JPEG 35KB> |

|

8101形をユニットを組む電動制御車。 外観上は量産型とほとんど差異は無いが、量産型が1M方式(他の電動車とユニットを組まず単独で自力で走れること)なのに対して、こちらは常に8100形とユニットを組む点が異なる。 |

|

| その他外装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 8001形フロント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

試作車8001形のフロント。 ワイパーの撤去跡がよく判る。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 8000形フロント(8002〜) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

8000形量産車のフロント。 フロントウィンドウの大きさが8001形より小さく、それに伴ってワイパーの取付部が8001形と異なる。 細かい点では、フロントカバー(画面右下端部)が、8001形は中央分割式なのに対して、量産車はボルト止めの一体式になっている。 8000形/8500形とも、登場時は運転助手席側にも大型のワイパーが装備されていた  が、登場からわずか1年あまり、1994年の夏までには全車撤去されてしまった。 が、登場からわずか1年あまり、1994年の夏までには全車撤去されてしまった。当初はとりあえずワイパー本体のみを撤去した感じで、取付部分がまだ残っていた。 ↓ 「とりあえず本体だけ外しました」感の漂う、取付部が残るS1編成8501形のフロント部(1994年8月)  その後、1996年頃までには8001形を除く全車について取付部分の撤去&穴埋めが行われており、コレは恐らく全般検査などの機会に行われたものと想像。 ワイパーの撤去跡は8001形よりも判りにくいが、近づいてよく見ると穴を塞いだ跡が判別できる  。 。この痕跡は、リニューアル改造時に綺麗に無くなってしまった車両と、リニューアル後もしばらくは痕跡が残っていた車両があったが、8504形を除いて遅くとも2010年頃までにはその痕跡も全て無くなっている。 (8504形は2016年7月時点まで、取付支点が残ったままなのが確認されている  ) ) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| リニューアル車フロント(8506形)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

リニューアル車である8506形のフロント。 撤去されたワイパーが復活しているが、サイズがちょっと小振りなのがご愛敬? ただし助手席側ワイパーが復活していたのは、この8506形のみである。 ワイパーが取り付けられた時期は不明だが、遅くとも1999年3月には既に付いていることからその前と思われ、リニューアル改造を受けるよりも前となっている。 これも、2017年4月の台湾鉄道とのコラボによる塗色変更時に撤去されており、2017年4月末現在は助手席側はワイパーの支点のみが残っている  。 。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| リニューアル車フロント(8505形)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

同じリニューアル車である8505形のフロント。 こちらは、助手席側のワイパーは撤去されたまま。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| リニューアル車フロント(8004形)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

リニューアル車である8004形のフロント。 こちらは何故かワイパーは復活せず、撤去されたままになっている。 むしろ逆に、以前は比較的容易に判別できた撤去後の穴が、かなり判りにくくなっている。 リニューアル2編成目先頭の8003形も同様。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 電気連結器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

密着連結器下にある電気連結器は、通常は白やグレーのカバーで覆われており、連結時に自動でカバーが開いて電気系統の連結が行われる仕組みになっている。 左写真は、たまたまそのカバーが開いたままで走行していた8400形を発見して撮影したモノである。 電気連結器は、ユタカ製作所製IC450形。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 前頭カバー(試作車) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

試作車の前頭部のカバー。 中には非常用の連結器が納められており、中央で分割して左右に開く構造となっている。 この二分割タイプのカバーを装備しているのは、L1編成先頭1号車の8001形のみであったが、同車は2022年11月17日の全般検査明けの出場試運転において、下記の量産車と同じ一体型のカバーに変更されているのが確認されている。 既に廃車となっている、S1編成8501形の部品を整備転用した可能性が高い。 ↓8001形イメチェン・ビフォーアフター  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 前頭カバー(量産車) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

こちらは量産車。 ボルト止めによる一体式に改められている。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

↓デビュー直後の8001形 1993年1月2日  ↓丸くなった8001形 2005年6月13日  ↓8001形のイレギュラーなパターン 2003年10月4日  ↓量産車のオリジナルのパターン 1993年3月(2枚とも)   | 前頭部塗り分け |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

8000系非貫通先頭車の初代カラーリングは、当初は試作車8001形と以降の量産車とでは塗り分けが異なっていた。 それだけでなく、後年には塗り分け自体が変わっていたり、 〜8001形(先行試作車)〜 8001形は当初は黒の部分も赤の部分も先端が角張っていたが、初代塗色時代の末期には量産車と同じように両方とも曲線構成の塗り分けに変わっていた。 また、一時的にイレギュラーな塗り分けになっているパターンもあった。 〜量産車〜 量産車は前頭部カバーの仕様が試作車と異なることから塗り分けが若干代わり、黒の部分の先端の角張りが緩やかになり、赤の部分は曲線構成となっていた。 ところが2000年頃から、黒の部分の先端が丸いパターンや明らかに角張りすぎているパターンが、また、赤の部分の曲率が明らかにおかしいパターンが出現し始めた。 ↓明らかに当初塗り分けと異なるパターン

デビュー時の塗り分けに関する厳密な図面が無いためではないかとか、そもそも塗装自体手作業なのでそのせいではないか、等の憶測があるが真実は不明。 ともあれ当方の観測では、遅くとも2000年5月に黒の部分の先端が明らかに丸いタイプが登場しており、時期的に見て全般検査時の再塗装の際の手違いまたは意図的な変更ではないかと想像している。 ちなみに、現在マイクロエースおよびKATOから発売されているNゲージ模型は、いずれも黒の先端が丸いタイプである。 また、前頭部の塗り分けにズレが生じている車両も時折見られた。 ↓塗り分けがずれているパターン

色ズレパターンは当方手持ち画像では1998年から現れているのが確認され、検査時などにほかの車両のものと交換されたためではないかとも推測されるが、これも真相は不明である。 蛇足であるが、赤の帯部分についても、下画像のように落成当初から車両による微妙な個体差があった。  |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

↓8204形は小糸製 ↓8205形は東芝製  ↓8203形は混合  | ヘッドライト(シールドビーム) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

2000系のヘッドライトが小糸製なのは、既に別項で記載しているが、8000系のシールドビーム式ヘッドライトは、小糸製の他に東芝製もあることが発覚(笑) 左画像では無茶苦茶判りにくいが、8204形は小糸製、8205形は東芝製であるのが判る。 両者の差異はというと、外観上はガラス面の仕上げ方が異なるというのが大きな違いで、表面のフラットな小糸製に対して、東芝製はウェーブ状に波打っている。 8205形の他、8403形も東芝製を装備しているのが確認できている。 ・・・がしかし、これは厳密に使い分けられているわけではなさそうで、8203形では東芝製と小糸製が混用されているのを確認(2005年6月26日)。 恐らく点検や故障の際の交換時に、そのとき予備としてあるものを使い回しているものと思われる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

↓非貫通型先頭車 ↓貫通型先頭車  ↓点灯状態  中央がロービーム、 左右脇がハイビーム | ヘッドライト(LED灯) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

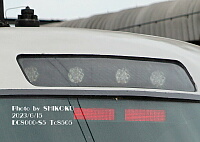

シールドビーム式の前照灯は、部品確保等の観点から2023年度から順次、高輝度LED灯へ交換された。 一足早く2020年からLED灯への交換が始まっている2000形気動車のものと同じ部品と思われ、シールドビーム時代のライトケースをそのまま利用する形で交換されている。 2023年4月のL3編成を皮切りに、概ね下記のような感じで交換が進んでいった。

2024年8月現在、オリジナルのシールドビームのまま残っているのは、L1編成とS3編成のみとなっている。 2024年12月、L1編成がLED灯に交換されて要検出場した。 2025年3月にS3編成がLED化されて要検出場し、これで8000系のオリジナルのシールドビームは消滅した。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ドア窓の大きさが・・・ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

画像向かって手前が、試作車8001形。 同じく奥が量産車の8107形。 試作車と量産車ではドア窓の大きさが微妙に異なる。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| LED側面案内表示装置(オリジナル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

車体側面のLED式案内表示装置は2サイズがあり、それぞれ表示内容が異なる。 <Largeサイズ> トイレの無い8100形と8300形を除いた全車両に2カ所装備され、列車名と行先を交互に表示する。 2000系のモノと同一仕様。 表示窓のサイズは230×420mmで、下側に16×64個のLEDが並び、上は16×32と半分のサイズ。 要は右上1/4のスペースは使ってないわけで、やや無駄のある配置といえよう、、、、、まぁ、共通部品を使っているだけなので、これは別に8000系だけの問題ではないのだが・・・・ <Smallサイズ> 全車両に4カ所装備されて、ドアが開いているときは必ずドアの下に位置する。 号車表示と、指定席/自由席の別、さらに禁煙車の場合はその表示も行う。 表示窓のサイズは230×310mmで、並んでいるLEDの数は、下側が16×48個、上は16×32個。 こちらは2000系に装備されているものとは仕様が異なり、号車表示が2桁表示まで対応している。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| LED側面案内表示装置(フルカラー) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

側面のLED表示装置が上記の従来の2色表示からフルカラー表示のものに更新されつつある。 当方で確認できる範囲では、S3/S5編成以外は全て前照灯LED化と同時施工された模様である。 サイズはそのままだが、多色化されただけでなく視覚的にも格段に見やすくなっている。

前照灯LED化と同様、既に全編成の更新が完了している。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 製造銘板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

日立製作所、および日本車輌で1992年から97年にかけて製作された。 製造年については、日立は元号標記、日本車輌は西暦表示という違いがあるのが面白い。 また発注者銘板の方は、全車両について「四国旅客鉄道」の「鉄」の文字が、正式社名である「金失」ではなく、四国いがいんJR各社の正式社名である「金矢」標記となってしまっている。 恐らく同時期製造された他の車両と同様に、製造メーカー側が四国もJR他車と同じと勘違いしてしまったものと想像される。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||