気動車急行王国−四国

ちなみに、基本4両編成の状態における、列車ダイヤ作成上の速度種別は「通気B5」  であった。 であった。これはキハ80系特急すら上回り、後年のJR四国のキハ65+キハ58でも「C5」であったので、かなり機関を酷使する運用であったことは想像に難くない。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

急行「うわじま」 予讃本線 高松・新居浜・松山〜宇和島間 / 9往復 |

|

|

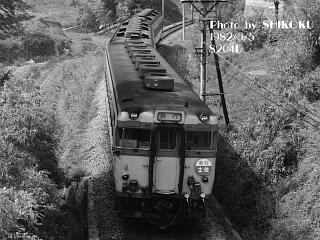

「うわじま9号」 1980年代初頭まではキハ55系等の 非冷房車が多客期に増結されることもあった  予讃本線 高松駅 1981年1月 「うわじま5号」 基本編成2本併結の、堂々8両編成  予讃本線 高松駅 1983年6月 高松方にキハ65を増結した「うわじま5号」  予讃本線 高松駅 1983年9月25日 「うわじま8号」 標準的な基本4連+付属2連の6連 最後尾はキハ57-13で前照灯の間隔が狭い初期車  予讃本線 多度津駅 1985年3月13日 「うわじま8号」 キハ65形トップナンバーを先頭にした6連  予讃本線 多度津駅 1985年3月13日 「うわじま5号」 基本4連下り方にキハ65を増結したパターン  予讃本線 多度津〜海岸寺間 1986年1月1日 |

高松から予讃本線を全線走破し宇和島まで向かっていた急行列車で、かつての高松〜宇和島間の主力列車。 1961年10月1日月のダイヤ改正で、宇和島〜松山間運転の準急「いよ」上り1本を「うわじま」に名称変更して登場。 1963年2月のダイヤ改正で、準急「いよ」のうち宇和島直通列車が全て「うわじま」化され、同時に在来の宇和島〜松山間列車も高松まで間延長され、結果として高松〜宇和島間に3往復の運転となった。 1965年10月1日改正ではさらに5往復に増発。 1966年3月に急行列車に格上げ。 同じ区間を走る先輩急行「せと」とは差別化がはかられ、停車駅を絞って速達性重視の「せと」に対して「うわじま」は停車駅がかなり多かった。 (例:川之江と伊予三島は「うわじま」は全列車両駅に停車していたが、「せと」は全列車が選択停車で片方だけに停車していた) また、ヘッドマークに関しても美しいイラストマークだった「せと」に対して「うわじま」は文字だけの味気ないものであった。 1968年10月1日改正での愛称名統合により、同区間を走っていた「せと」を統合し、さらに夜行便も上下列車ともに宇和島まで運転区間が延長されて「いよ」から「うわじま」化されて一気に9往復に増発となり、この頃が最盛期であった。 (当時最速の下り「うわじま6号」の停車駅) 高松−坂出−観音寺−伊予三島−新居浜−伊予西条−今治−松山−伊予大洲−八幡浜−卯之町−宇和島 高松〜(2時間55分)〜松山(5分停車)〜(2時間)〜宇和島 この最速列車は高松〜松山間を表定速度66.5km/hで結び、単線区間の気動車急行列車としては日本一の速さを誇っていた。 営業運転最高速度は、高松〜多度津間95km/h、多度津以西は85km/hだったので、それでこれだけの表定速度を出していたというのは、驚異的である。 1972年3月15日改正で、予讃線に特急「しおかぜ」が3往復登場したが、「うわじま」は1往復が高松〜松山間廃止となったのみで、9往復体制を維持。 これは、従来80分間隔だった優等列車の運転間隔が、岡山まで開業した新幹線に合わせて60分間隔となったことによる純増があったためである。 1977年3月15日改正で1往復が「しおかぜ」化されて8往復となった。 1980年10月1日改正では、連絡船の下り未明の便が廃止となったことから、下り1本が高松〜伊予西条間廃止となった。 また、1往復が松山〜宇和島間廃止されて「いよ」化され、7往復体制となった。 1982年11月15日改正では、さらに下り1本が松山〜宇和島間廃止されたほか、上り1本が宇和島〜松山間普通列車に格下げとなっていずれも「いよ」化され、6往復に削減。このうちの上り便が、未明の連絡船に接続する半夜行便であった。 1986年3月3日改正での内子経由の新線ルート開業により、同線経由に変更となった。 1986年11月1日改正での「しおかぜ」大増発により、4往復に減らされたうえ、高松直通は半夜行の下り1本のみとされた。 また、下り伊予西条始発が新居浜〜伊予西条間延長され、新居浜〜宇和島間の運転となった。 1988年4月10日の瀬戸大橋開通時のダイヤ改正では上り1本が増発され、下り4本/上り5本の上下合わせて9本となったものの、新居浜始発の下り1本以外は全て松山〜宇和島間の運転となった。 1989年7月22日改正では、松山〜宇和島間の1往復が廃止されて下り3本/上り4本の運転となった。下り1本のみ新居浜始発で、それ以外は松山〜宇和島間の運転であった。 1990年11月21日改正で特急「宇和海」にその任務を譲って姿を消した。 |

|

急行「い よ」 予讃本線 高松〜松山間 / 上下計13本 |

|

標準的な4両編成の「いよ3号」 予讃本線 多度津駅 1982年11月 基本4両+キユ25形の5連の「いよ8号」 (このまま折り返し「いよ11号」)  予讃本線 高松駅 1985年6月16日 「いよ4号」 キハ65+基本4連+付属2連の7連  予讃本線 多度津〜海岸寺間 1986年1月1日 「い よ」(上り) 86年11月改正からは基本編成から キハ58が抜かれて基本3両に減車された  予讃本線 丸亀〜讃岐塩屋間 1986年11月1日 基本編成のみの3連で複線区間を行く「いよ1号」  予讃線 国分〜讃岐府中間 1988年8月8日 |

高松から愛媛県の県庁所在地松山を結んでいた急行列車。 1956年11月19日改正で、高松桟橋〜宇和島間の不定期準急として登場。しかし、日本交通公社発行の時刻表1956年11月号には列車名および運転時刻は記載されておらず、突発的な設定であったろうと想像される。 当時はC58牽引の客車列車であった。 翌1957年3月から定期列車に格上げされた。 1960年2月に1往復が気動車で増発され、気動車準急「やしま」も統合して3往復体制となった。 さらに同年10月には、宇野で接続する準急「鷲羽」増発に合わせて1往復が増発され、同時に全列車が気動車化された。 1961年4月15日改正ではさらに6往復に増発。 1961年6月1日改正時点では、高松〜今治間1往復、高松〜松山間下り3本/上り4本、高松〜宇和島間下り2本/上り1本、松山〜宇和島間上り1本の、合わせて下り6本/上り7本となった。 当時予讃線の優等列車は、急行「四国」と準急「せと」各1往復を除いた全てが「いよ」であり、準急時代ではこの頃が運転本数最大だった。 1961年10月1日改正では、松山〜宇和島間の区間列車が「うわじま」に改称され、5往復となった。 1963年2月改正で、宇和島直通列車は全て「うわじま」に改称されたことから、高松〜松山間下り2本/上り3本に減少。 これ以後、予讃本線では松山行が「いよ」、宇和島行が「うわじま」という棲み分けが確立した。 1965年10月1日改正で「えひめ」を統合して5往復となった。 この内の1往復は夜行便であった。 1966年3月に急行列車に格上げされたが、当時同じ予讃本線を走っていた他の急行「せと」「うわじま」が1/2等車の指定席車を連結していたのに対して「いよ」は全車自由席車の列車も設定され、「せと」「うわじま」よりやや格下の感があった。 1968年10月1日改正では、運転本数に変化はないが「うわじま」と一部のスジのが振り替えられ、特に夜行便の1往復は上下列車ともに宇和島まで運転区間が延長されて「うわじま」化された。 1975年3月10日改正で、上り1本が宇和島〜松山間延長されて「うわじま」化され、下り5本/上り4本となった。 併せて、上り始発列車の松山〜伊予西条間が廃止されて、伊予西条〜高松間の運転となった。 1980年10月1日改正では、「うわじま」1往復が松山〜宇和島間廃止によって「いよ」化されたが、「いよ」の松山〜高松間上り1本が廃止されたため、下り6本/上り4本の運転となった。 1982年11月15日改正で、末端区間が切り落とされた「うわじま」1往復を統合して、下り7本/上り5本体制となった。この内の上り列車は、末端区間が切り落とされた夜行「うわじま」であった。 急行時代では、この頃が運転本数としては最大となった。 1984年2月1日改正では、下り最終が伊予西条〜松山間廃止された。 1985年3月14日改正では、下り最終が快速に格下げされ、さらに上りの夜行便が廃止されて、下り6本/上り4本となった。 1986年11月1日改正では、「しおかぜ」大増発の影響をまともに受ける形で、一気に高松〜松山間の1往復のみに削減された。 また、基本編成が4両から3両に減車となり、従来2号車だったキハ65形が先頭1号車となった。 1988年4月10日改正では、特急車両の絶対数不足のために2往復に増発されて、一時的に息を吹き返した。 1989年7月22日改正で特急化されて姿を消した。 |

|

急行「あしずり」 土讃本線 高松・高知〜中村間 / 7往復 |

|

|

当時まだ高松配置だったキハ28形3000番台車を 連結した「あしずり6号」  土讃本線 黒川〜讃岐財田間 1981年8月 交換する「あしずり4号」と「あしずり7号」  土讃本線 讃岐財田駅 1982年5月5日 南国・四国では希に乗務員が涼を取るために 貫通扉開放で走行するシーンも見受けられた 「あしずり6号」を後追いで撮影  土讃本線 讃岐財田駅 1982年5月5日 キハ65形先頭の「あしずり9号」  土讃本線 讃岐財田駅 1982年5月5日 7連に増結された「あしずり2号」  土讃本線 塩入〜黒川間 1983年3月 DF50形終焉間近の頃 DF50牽引の貨物を追い越す「あしずり5号」  土讃本線 讃岐財田駅 1983年8月 キハ57形先頭6連の「あしずり4号」  予讃本線 多度津駅 1984年1月29日 土讃線列車としては長編成だった「あしずり(6号)」  土讃本線 讃岐財田駅 1985年3月14日 平窓スカート車連結の「あしずり4号」 標準的な4連  土讃本線 讃岐財田駅 1985年3月28日 「あしずり7号」 下り方にキハ58を増結した珍しいパターン  土讃本線 讃岐財田駅 1985年3月28日 「あしずり5号」 基本4連下り方にキハ65を増結するパターン は、予讃本線と土讃本線ではよく見られた  予讃本線 高松駅 1986年3月26日 「あしずり」としてはちょっと珍しい、上り方に キハ58形を増結したパターンの「あしずり4号」  土讃本線 繁藤駅 1986年5月5日 |

1961年4月15日改正で、準急「土佐」1往復を高知〜窪川間延長する形で、準急「足摺」として登場。 1963年2月改正で2往復に増発。うち1往復は、阿波池田〜高知間で準急「よしの川」を併結していた。 同年12月18日には中村線・窪川〜土佐佐賀間が開通し、土佐佐賀まで運転区間が延長された。 1965年3月改正で3往復に増発。 1966年3月に急行に格上げされた。 この間、一部の列車は多度津〜阿波池田間で準急「予土」「いしづち」を、阿波池田〜高知間で準急「よしの川」を併結するなど、他の列車との分割・併合が頻繁に行われていた。 また、当時窪川方面行きの急行が「南風」「足摺」と2つあったが、停車駅を絞った「南風」に対して「足摺」は停車駅を増やして差別化されていた。 (例:善通寺駅については「南風」は全列車通過、「足摺」は全列車停車となっていた) (例:高松〜高知間の最速所要時間は、「南風」は2時間30分台の列車があったおに対して「足摺」「土佐」は3時間を切るのがやっとであった) 1968年10月1日改正では「南風」を統合して7往復体制に強化され、愛称名もこのときから平仮名書きの「あしずり」となった。 1970年10月改正では、中村線(現・土佐くろしお鉄道中村線)の全通に伴って運転区間が中村まで延長された。本数は7往復体制のままで、急行列車としての最盛期に達した。 1972年3月15日改正では1往復が特急に格上げされて「南風」化されたが、1往復の純増があったため7往復体制を維持。 この純増は予讃本線と同様に、従来80分間隔だった優等列車の運転間隔を60分間隔としたことによる。 1975年3月10日改正で1往復が「南風」に格上げされたほか、1往復が高知折り返しとなって「土佐」化された。 逆に、上り「南風」1本が中村始発から高知始発に変更となり、これに接続する中村〜高知間の上り1本が増発された。 結果、下り5本/上り6本の運転となる。 1980年10月1日改正では、下り始発と上り最終の1往復が高松〜高知間廃止されて、高知〜中村間の運転となった。 1982年11月15日改正で、高松〜中村間の下り1本が高知止まりとなって「土佐」化されたほか、中村〜高知間の上り1本が廃止されて、下り4本/上り5本となった。 廃止された上り列車は、宇野で寝台特急「瀬戸」に接続する「南風」に、高知で接続する列車であった。 1984年2月1日改正で、中村〜高知間の上り1本が普通列車に格下げされ、4往復の運転となった。 1986年11月1日改正で高松〜中村間1往復が「南風」に格上げされたほか、須崎始発の上り1本が須崎〜高知間普通列車に格下げされて「土佐」化された。代わりに上り1本が新ダイヤで増発され、結局3往復となる。 1987年3月23日改正では、下り「南風3号」のダイヤ変更によって高松〜中村間下り1本が「南風」から「あしずり」に立て替えられた。 結果、高知〜中村間下り1本/高松〜中村間3往復の体制となる。 1988年4月10日改正では、下り2本が高松〜高知間「しまんと」化されたほか、中村線の第3セクター化に伴って全列車の窪川〜中村間が普通列車又は快速列車に格下げとなった。 この時点で「あしずり」は高松〜中村間下り1本/上り3本、高知〜中村間下りのみ3本という変則的な運転形態となった。 1989年7月22日改正で高松〜高知間が特急化されて廃止され、高知〜中村間に下り3本/上り2本の運転となる。 1990年11月の2000系量産車登場に伴うダイヤ改正で特急に格上げされて、現在に至る。 |

|

急行「土 佐」 土讃本線 高松〜高知間 / 6往復 |

|

全車自由席車3連の臨時「土 佐52号」 土讃本線 黒川〜讃岐財田間 1982年5月5日 讃岐財田で交換する「土佐6号(左)/5号(右)」 キハ58とキハ65の屋根高さの違いも判る  土讃本線 讃岐財田駅 1982年8月 多度津駅2番ホームいっぱいにその巨体を 横付けした、長大8連の「土 佐4号」  予讃本線 多度津駅 1982年11月 全車自由席車の「土 佐3号」 「土佐」には予讃・土讃線では珍しい全車自由席 の編成もチラホラ見られた  予讃本線 多度津駅 1983年9月 大量の排気ガスを残して多度津を発車する キハ65を先頭にした「土 佐4号」  1984年1月29日 文字が小さいタイプのHMを掲げた「土 佐5号」  予讃本線 多度津駅 1985年3月13日 60−3改正で指定席連結が無くなった「土佐2号」  土讃本線 讃岐財田駅 1985年3月 キユニ28を先頭にした「土 佐1号」  土讃本線 多度津〜金蔵寺間 1986年1月1日 「土 佐2号」 見えないが最後尾はキユニ26形  土讃本線 多度津〜金蔵寺間 1986年1月1日 最後尾にキユニ28形を連結した「土 佐2号」 付属2連×2本連結の合わせて5連  土讃本線 讃岐財田駅 1986年3月26日 アコモ改良車を組み込んだ増結7両編成で 予讃線を行く「土 佐2号」  予讃本線 国分〜讃岐府中間 1988年8月8日 珍しい3色混色の「土 佐4号」  予讃本線 讃岐塩屋駅 1988年8月8日 1両目は現在のJR四国標準色と比較検討された試験塗色。 2両目は標準色に見えるが、よく見ると細帯がブルーで、コレも当時試された試験塗色車。 |

高松から高知県の県庁所在地高知まで走っていた急行列車。 1959年9月22日にDF50形牽引の客車準急として高松桟橋〜高知間に1往復が登場。 1960年2月15日に1往復が毎日運転の臨時列車として気動車で増発され、同年6月には定期列車に格上げされた。 ただし準急形気動車が不足していたため、この列車は一般型車両で運転された。 さらに同年10月1日改正では3往復に増発され、同時に全列車が気動車化された。 1961年4月15日改正で1往復が新たに増発されたが、同時に1往復が高知〜窪川間延長されて「足摺」となったため、3往復体制は変わらなかった。 同年10月1日改正以降は、「土佐」の愛称名は高松〜高知間列車に限定され、本数的には2往復に減少した。 1962年4月に準急「南風」上り1本が、準急「阿佐」を併結する関係で気動車化され、その代替として「土佐」上り1本が客車化された。 この列車は、翌63年2月に下り「南風」とともに気動車化され、四国に於ける客車準急はこれが最後となった。 1965年10月に「南国」1往復を統合して3往復となった。 1966年3月に急行に格上げされたが、当時は同じ土讃本線を走っていた他の急行「南風」「足摺」が一等及び二等車の指定席車が連結していたのに対し、「土佐」には全車自由席車の列車があるなど、「南風」「足摺」より格下という位置づけがなされていた。 1967年10月改正までの時点で、高松〜高知間5往復運転に増発された。 1972年3月15日改正で1往復が増発されて6往復体制となり、本数的には最盛期となった。 1975年3月10日改正では、下り1本が「南風」に格上げされた代わりに、「あしずり」1往復が高知発着となって「土佐」化された。 このほか上り1本が廃止されたため、結果的に高松〜高知間に下り6本/上り5本となった。 1977年3月15日改正では、「土佐」の運行体系には変更はないが、同改正で急行「うわじま」の格上げで設定された特急「しおかぜ」が多度津駅において、先行の「土佐」を追い越す事象が発生した。 特急が急行を追い越すのは、本州の大幹線筋では当時日常的であったが、四国においてはコレが唯一という珍事であった。  (交通公社時刻表 1978年10月号より) (交通公社時刻表 1978年10月号より)1980年10月1日改正で2往復が廃止され、下り4本/上り3本の体制となった。 このときに、上記の「しおかぜ3号に追い越される「土佐3号」も廃止され、定期特急が定期急行を追い越すパターンは以降の四国においては二度と発生していない。 1982年11月15日改正では、「あしずり」下り1本が高知止まりとなって「土佐」化されたため、下り5本/上り3本の運転になった。 1985年3月14日改正では、1往復が高松〜阿波池田間に短縮のうえで快速に格下げとなったほか、下り1本が廃止され、下り3本/上り2本となった。 1986年11月1日改正では、「あしずり」上り1本が須崎〜高知間普通列車に格下げされて「土佐」化されたため、高松〜高知間に3往復の運転となった。 1987年3月23日改正では、下り「南風3号」のダイヤ変更によって下り1本が「南風」化された。 結果、下り2本/上り3本の体制となったが、下り列車は全て夕方から夜間にかけて、逆に上りは全て午前中の運転(上り6号の高松着が13時頃であったが)と、上下とも運転時間帯が極端に偏り、日中の下り列車が消滅する珍事となった。 1988年4月10日改正では、特急車両不足によって一時的に息を吹き返し、高松〜高知間に下り4本/上り2本の運転となった。 1989年7月22日改正では特急格上げと列車廃止によって、高松〜高知間1往復を残すのみとなった。 1990年11月21日の改正で特急化されて姿を消した。 |

|

急行「阿 波」 高徳本線 高松〜徳島間 / 10.5往復 |

|

|

中間にキハ28−5300を、また3号車には 貫通路にヘッドマーク台座の残る、千葉から転入した キハ28−2051を連結した「阿波7号」  予讃本線 高松駅 1981年1月 同じくキハ28−5300連結の「阿 波」 固定表示式ヘッドマークを掲出  予讃本線 高松駅 1983年6月 発車待ち中の「阿波3号(左)」 と留置中の編成が並ぶ 予讃本線 高松駅 1983年6月 2連に減車された「阿 波14号」 こちらは切替式  高徳本線 徳島駅 1985年5月26日 |

高松と徳島県の県庁所在地徳島を結んでいた急行列車。 1959年9月22日改正で、高松桟橋〜徳島間の気動車準急として登場。 1960年3月改正で3往復に増発。 1961年4月15日改正でさらに5往復に増発。 1961年10月1日改正では、宇野で電車特急「富士」に接続する列車を「なると」に、同じく急行「瀬戸」に接続する列車を「眉山」と改称し、「阿波」は3往復に削減された。 しかしこれは長続きせず、翌62年7月にこれらのうち徳島〜牟岐間延長された2往復を「むろと」と命名したのに合わせて、残りの3往復を「阿波」に統一した。 1966年10月1日改正までの時点で6往復に増発された。 なお、四国内の優等列車は1966年3月5日までの時点で、「阿波」以外は全て急行列車となっており、「阿波」は四国で最後まで残った準急列車であった。 しかしながら、公徳本線内の停車駅と所要時間は一足先に1966年に急行に格上げされた「むろと」と同等で、両列車は種別違いながらもほぼ同列に扱われていた。 1967年10月1日改正では7往復に増発。 1968年10月1日改正に急行に格上げされた。 併せて1往復が運転区間延長されて「むろと」化され、6往復体制となった。 この改正で、「むろと」には高徳間(高松〜徳島間)ノンストップ列車が2往復設定されたが、「阿波」には設定されなかった。 1970年10月1日改正で、「むろと」2往復が徳島打ち切りとなって「阿波」に統合されたことから、8往復の運転となった。 1972年3月15日改正でさらに1往復増発されて9往復となった。 このとき、高松〜徳島間をノンストップ、つまり始発駅から終着駅までノンストップで走る列車が設定された。 1984年2月1日改正で途中の三本松に停車するようになるまでの間存在した。 1982年11月15日改正では、夜の最終1往復が廃止されたが、一部区間廃止された「むろと」1往復を吸収し、全体の本数は変わらない。 なお、このときに「むろと」から吸収した1往復の内の上り列車は徳島〜高松間ノンストップ列車であったため、始終着間ノンストップ列車が上下各1本づつとなった。 1986年11月1日改正でさらに10往復に増発。 1987年3月23日改正ではさらに下り1本が増発されてついに10.5往復に達し、編成は短いものの、急行列車としては全国屈指の運転本数を誇っていた。 1988年4月10日のダイヤ改正で高徳本線に特急「うずしお」が登場し、高松〜徳島間の列車は全て特急化され、高松〜徳島間の「阿波」は姿を消したが、それまで「むろと」を名乗っていた高松〜牟岐間の急行列車を「阿波」に改称して、2往復が辛うじて生き延びた。 1990年11月21日改正で、ついに特急に格上げされて姿を消した。 1959年9月登場/1990年11月廃止というのは、くしくも土讃線の「土佐」と同じで、予讃線の「伊予」が1956年登場/1989年廃止というのと合わせ、「讃岐」を除いた四国3県の旧国名列車はほぼ同じ時代に活躍していたことになり、奇妙な巡り合わせと言えよう。 |

|

急行「むろと」 高徳本線・牟岐線 高松〜牟岐間 / 5往復 |

|

|

高徳本線の急行列車は1980年代前半まで キハ28形を主体とした編成だった  「むろと1号」 予讃本線 高松駅 1983年6月 牟岐駅で折り返し待ち中の「むろと」 スカート付で回転クロス装備のキハ58−665  牟岐線 牟岐駅 1987年4月8日 |

高松から徳島を通り、牟岐線の終点海部まで(牟岐〜海部間は普通列車扱い)走っていた急行列車。 1962年7月18日のダイヤ改正で、高松〜牟岐間の準急として2往復が登場。 1966年に3月5日急行に格上げされると共に3往復に増発。 1968年10月1日改正では、純増と「阿波」の区間延長による編入が各1往復あり、合わせて5往復に増強されたが、本数としてはこの頃をピークに以後はじり貧状態となる。 またこのときの改正で、高松〜徳島間をノンストップで走る列車が2往復設定された。 高徳間ノンストップ列車は、この後1984年2月1日改正まで存在し、最も多いときは「むろと」「阿波」合わせて3往復が設定されていた。 1970年10月1日改正で、2往復が徳島〜牟岐間廃止されて「阿波」化され、再度3往復体制になった。 1973年10月1日改正からは、一部の列車が牟岐のさらに先の海部まで普通列車として乗り入れるようになった。 1982年11月15日改正では、1往復が徳島〜牟岐・海部間廃止されて「阿波」化され、2往復に削減された。 この内の上り列車は、徳島〜高松間をノンストップで走る列車であった。 1988年4月10日改正での特急「うずしお」登場時に愛称名が「阿波」に改称され、愛称名としては一旦姿を消した。 1999年3月13日のダイヤ改正で牟岐線内のみ運転の特急列車が登場することとなり、「むろと」に登板の声がかかり11年ぶりの復活を遂げている。 |

|

急行「よしの川」 徳島本線 徳島〜阿波池田間 / 7往復 |

|

|

「よしの川4号」 標準的な キハ58+28 編成 私的には「よしの川」といえばこのイメージ 手前の車両は千葉から転入のキハ28−2115  土讃本線 阿波池田駅 1985年10月16日 「よしの川1号」 キハ28がキハ65に替わってパワーアップ  高徳本線 徳島駅 1987年4月8日 晩年の急行「よしの川」 特急用のキハ185系が使用されていた  徳島線 辻〜阿波加茂間 1998年5月2日 「剣山」塗装車が入ることもあった  徳島線 辻〜阿波加茂間 1998年5月2日 同年3月改正でともに姿を消す特急「あい」と 並んだ「よしの川」  徳島線 阿波加茂駅 1999年2月23日 最終日の「よしの川(上り)」  徳島線 江口〜三加茂間 1999年3月12日 |

県庁所在地徳島と、同県西部最大の町であり土讃線との接続駅である阿波池田を結んでいた急行列車。 1963年10月1日改正で、徳島〜高知間の準急として1往復が登場。 1966年3月5日に急行格上げ。 1968年10月1日改正では、徳島線の準急・急行は全て「よしの川」に統合されて、一挙に6往復体制となった。 この内の4往復が、高知まで直通運転であった。 またこの時、3往復が残った小松島港直通列車については、小松島港〜徳島間は全て快速に格下げされた。 1969年10月1日改正でさらに7往復に増発された。 徳島〜阿波池田間では2時間ヘッドで、小松島発着が4往復(小松島港〜徳島間は快速)、そして高知発着が4往復という充実したダイヤとなり、本数的にも内容的にも最盛期を迎えた 。 1972年3月15日改正では高知発着が2往復に削減された。 1980年10月1日改正で1往復が廃止されて6往復となると共に、高知直通は全廃されてしまった。小松島直通は4往復が残った。 1985年3月14日改正では小松島線の廃止と共に小松島直通が廃止された上、4往復が快速列車に格下げとなり、2往復体制となった。 1986年頃からは、予讃・土讃線の特急増発によって余剰となったキハ65形が、キハ28形に代わって連結されるようになり、ささやかながらも設備の改善とパワーアップが図られた。 1998年3月14日改正で使用車両が特急用のキハ185系に変更となった。 1999年3月13日のダイヤ改正ではついに姿を消し、36年の歴史に幕を閉じた。 |

|

急行「せと」 予讃本線 高松〜宇和島 3往復 |

1950年10月1日改正で、準急として高松桟橋〜松山間に登場。 同じ改正で登場した東京〜宇野間急行「瀬戸」に接続する準急列車で、当時はC58形蒸気機関車牽引の客車列車であった。 当時愛称名が付与されていた準急列車は、全国でもこの「せと」と、土讃線の「南風」だけであった。 翌1951年4月11日に運転区間が宇和島まで延長された。 1961年4月15日改正で気動車化された。 1965年10月1日改正で急行列車に格上げされると共に、「四国」を統合して2往復体制となった。 1966年10月1日改正ではさらに、松山〜宇和島間が延長された「道後」を統合して合計3往復となった。 1968年10月1日改正で「うわじま」に統合されて姿を消した。 最速列車の所要時間は、高松〜松山間2時間58分、松山〜宇和島間2時間、高松〜宇和島間5時間5分。 停車駅は、高松−多度津−観音寺−伊予三島−新居浜−伊予西条−今治−松山−伊予大洲−八幡浜−卯之町−宇和島。 |

|

準急「やしま」 予讃本線 高松〜松山 1往復 |

1958年11月1日改正で、四国初の気動車準急として1往復が登場。 当時は普通車にキハ55系、グリーン車には半室構造のキロハ18を使用していた。 また、交通公社時刻表1958年11月号には、列車名の記載がなかった。 1959年9月に、松山〜八幡浜間が延長された。 1960年2月15日改正で「いよ」に統合されて姿を消した。 |

|

急行「四国」 予讃本線 高松〜宇和島 1往復 |

1961年4月15日改正で四国初の急行列車として高松〜宇和島間に1往復が登場。 1965年10月1日改正で、急行に格上げされた「せと」に統合されて姿を消した。 最速列車の高松〜宇和島間の所要時間は4時間56分(1964年10月改正当時)。 停車駅は、高松−多度津−観音寺−伊予三島−新居浜−伊予西条−今治−松山−伊予大洲−八幡浜−卯之町−宇和島。 |

|

急行「道後」 予讃本線 高松〜松山 1往復 |

1961年10月1日改正で、予讃本線第2の急行列車として、高松〜松山間に1往復が登場。 1966年10月1日改正で松山〜宇和島間延長され、「せと」に統合されて姿を消した。 最速列車の高松〜松山間の所要時間は2時間55分(1964年10月改正当時)。 停車駅は、高松−多度津−観音寺−新居浜−伊予西条−今治−松山。 |

|

準急「えひめ」 予讃本線 高松〜松山 1往復 |

1963年10月2日に準急として登場。 1965年10月1日改正で「いよ」に統合されて早くも姿を消した。 |

|

急行「南風」 土讃本線 高松〜窪川 3往復 |

1950年10月1日改正で高松桟橋〜須崎間(高知〜須崎間は普通列車)にC58形蒸気機関車牽引の客車による準急列車として1往復が登場。 当時は高松〜多度津間はまだ単線であったため、同区間は予讃本線準急「せと」と併結運転であった。 1956年9月10日からからは、牽引機関車がディーゼル(DF40形(後のDF91形)電気式ディーゼル機関車)化されて無煙化を達成。 1958年にはDF40形からDF50形に牽引機関車が変更となり、暖房車の連結も廃止されている。 1958年11月1日のダイヤ改正で、運転区間が窪川まで延長された。 1959年9月15日、高松駅と高松桟橋駅の統合により、運転区間は高松〜窪川間となる。 1961年10月のダイヤ改正で準急「せと」「南風」が分離されて各々単独運転となり、「せと」は気動車化されたものの、「南風」は客車のままとされた。 また、他の気動車準急に足並みを揃えるためにスピードアップも図られ、高松〜高知間は下り3時間27分/上り3時間41分となったが、高知〜窪川間は廃止された。 1962年4月12日改正で、車輌運用上の関係から上り列車のみが気動車化された。 気動車化と共に運転区間も再度窪川まで延長された。 1963年2月1日に、下り列車も気動車化され、四国内の準急・急行全列車の気動車化が完了した。 1965年10月1日改正で急行列車に格上げされ、「黒潮」を統合して2往復となった。 1966年10月1日改正ではさらに「浦戸」も「南風」に統合されて3往復体制となり、この頃が急行列車時代の最盛期であった。 当時の最速列車は、「足摺」「土佐」がやっと3時間を切る程度で結んでいた高松〜高知間を、後年の特急並みの2時間39分で走る列車もあり、文字通り土讃本線の看板列車だった。 1968年10月1日改正では「あしずり」に統合されて四国では一旦姿を消すが、愛称名としては九州南部を走るローカル急行列車として生き延びた。 サラリーマンで言えば一時出向みたいなモノである(^^; その後1972年3月15日改正で特急列車の愛称名としてカムバックを果たし、現在に至る。 |

|

急行「浦戸」 土讃本線 高松〜高知 1往復 |

1961年10月1日改正で、土讃本線初の急行列車として高松〜高知間に1往復が登場。 1966年10月1日改正では「南風」に統合されて姿を消した。 登場/廃止時期、使用車両、そして宇野で接続する本州側の列車のいずれも、予讃線急行「道後」と同じである。 最速列車の高松〜高知間の所要時間は2時間42分(1964年10月改正当時)。 停車駅は、高松−多度津−琴平−阿波池田−土佐山田−高知。 ちなみに、地名の浦戸湾は「うらど」と読むが、この列車名は「うらと」と濁らない。 |

|

急行「黒潮」 土讃本線 高松〜窪川 1往復 |

1965年10月1日改正で「浦戸」とともに急行列車として高松〜須崎(窪川)間に1往復が登場。 1965年10月1日改正では「南風」に統合されて早くも姿を消した。 尚この時期、土讃本線の他にも紀伊半島の紀勢本線に急行「くろしお」が、また房総半島の外房線にも準急「黒潮」が走っており、違う場所で同じ愛称名の列車が3つも存在していたことで結構有名であった。 |

|

準急「南国」 土讃本線 高松〜高知 2往復 |

1964年10月に高松〜高知間の準急列車として登場。2往復のうちの1往復は季節列車だった。 1965年10月1日改正で準急「土佐」「足摺」に改称され、わずか1年で姿を消してしまった。 |

|

急行「いしづち」 予讃・土讃・徳島本線 松山〜小松島港 1往復 |

1963年2月1日に登場。 松山から予讃・土讃・徳島線を経由して徳島へ向かい、小松島港まで乗り入れて和歌山航路に連絡していた異色の準急列車。 1964年10月1日改正では下りは多度津〜松山間は準急「いよ1号」に、上りは松山〜多度津間準急「うわじま1号」に、そして阿波池田〜小松島港間は上下とも準急「阿佐2号」との併結となる。 1965年10月1日改正からは、下りは小松島港〜阿波池田間準急「阿佐2号」に、阿波池田〜松山間は準急「予土」に、そして多度津〜松山間は準急「うわじま5号」との併結。上りは松山〜多度津間準急「うわじま1号」阿波池田〜小松島港間準急「阿佐3号」との併結となる。 即ち、この当時は準急「うわじま5号/いしづち/予土」の3階建て併結列車が多度津〜松山間に存在したわけである。 また、下り列車は小松島港〜松山間の全区間が他の列車との併結となるなど、相変わらず異色の準急列車であった。 1966年3月5日に急行格上げ。 1968年10月1日のダイヤ改正での四国内の優等列車網整理に伴い、廃止となった。 |

|

準急「眉山」 高徳本線 高松〜徳島間 1往復 |

1961年10月1日改正で、「阿波」のうち宇野で急行「瀬戸」に接続する1往復を「眉山」に改称して登場。 1962年7月18日改正では「むろと」登場に伴う愛称名整理により、わずか9ヶ月で姿を消した。 |

|

準急「なると」 高徳本線 高松〜徳島間 1往復 |

1961年10月1日改正で、「阿波」のうち宇野で電車特急「富士」に接続する1往復を「なると」に改称して登場。 1962年7月18日改正では「むろと」登場に伴う愛称名整理により、たった9ヶ月で姿を消してしまった。 |

|

急行「阿佐」 小松島線・徳島・土讃本線 小松島港〜高知 3往復 |

1962年4月12日、小松島航路に連絡する準急列車として2往復が登場した。 後の高知行特急「剣山」のルーツとも言える列車で、今は亡き小松島線の小松島港まで乗り入れ、和歌山航路に連絡して小松島港〜高知間を結んでいた。 1964年10月1日改正では上下とも1号は全区間単独運転、2号は下りは阿波池田〜高知間は土佐に、上りは同区間準急「南風」との併結となる。 1965年10月1日改正では3往復に増発。 阿波池田〜高知間は全列車が併結運転となり、併結相手も「南風」「足摺」「土佐」とバラエティ豊か。 なお、このとき既に「南風」は急行列車となっていたため、全国でも珍しい急行と準急の併結列車が見られた。 1966年3月5日に急行に格上げされた。 1967年10月改正で3往復に増発。 1968年10月1日改正で「よしの川」に統合されて姿を消した。 |

|

急行「予土」 徳島・土讃本線 徳島〜高知間 1往復 |

1965年6月1日登場。 松山から多度津を経由して高知をまでを結んでいた準急列車。随分大回りだが、当時はまだ予土線が全通していなかったためこのルート以外になかったのである。 併結相手は、下りは高知〜阿波池田間が急行「第3南風」阿波池田〜松山間準急「いしづち」多度津〜松山間準急「うわじま5号」、上りは松山〜多度津間準急「いよ3号」多度津〜高知間準急「足摺2号」となる。 なお、急行「第3南風」は高知〜阿波池田間準急「阿佐2号」を、準急「足摺2号」は阿波池田〜土佐佐賀間準急「よしの川」も併結し、予讃線と同様の3階建て併結列車が存在したが、いずれもこの準急「予土」が絡んできているという共通点があるほか、急行列車と準急列車の併結という点でも珍しかった。 1966年3月5日に急行格上げ。 1968年10月1日改正での愛称名統合の折り、松山〜高知間の道路整備に伴う国鉄バス「なんごく号」の増発とスピードアップ、それに車両運用上の不都合もあって、わずか3年ほどで廃止されてしまった。 |