端から見ても倒れそうなほど車体を傾けて走行する振子式車両 |

1.なぜ振子か? 2.制御付振子の仕組み 3.「振子気動車」の課題 4.8000系電車の新技術 5.空気ばね強制車体傾斜との相違 6.現状 7.振子式気動車開発秘話(半分宣伝w |

振子車両とは?

普通の人に「振子車両」と言っても、そのメカニズムについてはよく解らないと思うので、ここで簡単に説明します。

鉄道フリークな方でよく解っている人は読み飛ばしてね(^^;

つっこみ、揚げ足取りも歓迎します(笑)

端から見ても倒れそうなほど車体を傾けて走行する振子式車両 |

1.なぜ振子か? 2.制御付振子の仕組み 3.「振子気動車」の課題 4.8000系電車の新技術 5.空気ばね強制車体傾斜との相違 6.現状 7.振子式気動車開発秘話(半分宣伝w |

|

まず、多くの人が勘違いしているのだが、振子式というのは本来「カーブを高速で通過するための技術ではない」ことを知っていただきたい。 カーブを通過する際に発生する遠心力の作用によって乗り心地が悪化するため、「遠心力の作用を相殺することでカーブでの乗り心地の向上を図る技術」である。 鉄道の曲線通過速度は、乗り心地を基準にして決められており、乗り心地を測る数値として、遠心力(超過遠心力)の作用による横Gの大きさが使われる。 この横Gの大きさが一定値(通常は0.08G)以上にならないように、一定の安全余裕を見込んだ上で、曲線通過速度が設定されているわけである。 つまり曲線通過速度を上げるためには、この横Gを小さくしてやればいいわけで、それを振子の作用によって相殺する(横Gを小さくする)ことによって乗り心地を向上を図るのが、振子式の本来の目的であり、曲線通過速度の向上はそれによって得られる結果に過ぎない。 要するに振子式車両は他の車両に比べて、「同じ乗り心地で、より高速にカーブを通過できる」わけで、一般的にはこの「高速にカーブが通過できる」という点だけが振子式のメリットとして一人歩きし、それが振子式の目的であるかのように錯覚されているのである。 特に振子式車両は効果的な振子作用を得るため、通常の車両よりも車高を低くするなど、低重心化が図られており、その意味では別に振子が無くても通常の車両よりもより高速でカーブを通過することができる。 日本は山国で複雑な地形をしている。また四方を海に囲まれて複雑な海岸線を持つことでも知られている。 そこを走る鉄道も、平野部を除けばその地形故にカーブや勾配が多く、普通の車両ではせっかく最高速度を上げてもカーブでは今までと同じ速度で走らざるを得ず、最高速度向上の効果はあまりないのが実状である。 そこでカーブをより高い速度で走行することが出来れば、所要時分短縮の効果が得られるが、そこで問題になるのが遠心力による乗り心地の悪化である。 通常カーブでは、列車が曲がりやすくするために外側のレールと内側のレールに高低差が設けられており、これを「カント」という。このカントはある一定の速度以下では効果を発揮し、速度を落とさずに安全にカーブが曲がれる(左図(1))。 しかしある程度以上の速度では、車体にかかる遠心力の方が重力を上回り、超過遠心力がかることによって車体は外側に膨らみ(傾き)、乗り心地を大きく阻害する(左図(2))。 だがカントが大きすぎれば、速度が低い場合には逆に車両が内側に転覆するおそれがあり、カントの大きさはその路線の実状に合わせて設定されている。JRの場合は他に特に定めがない限りは、狭軌在来線における最大カント量は105mm、標準軌の新幹線では180mmとなっている。 では、カーブでの乗り心地をよくするためには、意図的に車体をカーブの内側に傾け、超過遠心力を相殺してやればよいことになる(左図(3))。 一般的に振子車両は、その振子の効果を引き出すため(曲線での走行安定性を高めるため)に一般の車両より車体が低くなっており、また傾く車体が車両限界に抵触しないように、車体上下の絞り込みが大きいのが特徴である。 以下に、通常の車両と一般的な振子車両の、曲線通過速度のおまかな違いを表にしてみた。

例えば、線区(列車)の最高速度が120km/hで半径600mのカーブを通過する場合、一般の車両では通過速度が90キロに制限されるが、自然振子車なら110キロでOK、制御付振子車なら120キロ(つまり速度制限無し)で通過できるわけである。 以上のような発想に基づき、1973年に中央本線特急「しなの」に登場したのが381系電車である。 当時はまだ制御振子の技術が確立しておらず、車体の傾斜は遠心力の力のみを利用(自然振子)していた。 そのため、曲線に進入した際の急激な揺れと、曲線を出たあとの「揺れ戻し」の問題が残り、これを改善すべく制御付振子の開発が進められることになった(以下次項)。 |

|

蛇足であるが、「振子式の方がカーブで安定する」というのも、よく見受けられる大変な誤解である。 通常振子式車両は、振子が動作しやすいように車両重心よりも振子中心を上に設定している。 振子が作用すると、車体の重心が通常よりも外側に移動することになり、力学的に見た場合のカーブでの挙動は、振子式車両の方が通常の車両よりも不安定となる。 また、通過速度が上がると言うことは車両にかかる遠心力そのものはその分大きくなるわけであり、早い話、振子式車両の方が通常の車両よりもカーブでは脱線しやすいのである。それでも脱線しないのは、もともとの曲線通過速度が、実際の脱線速度よりも遙かに低く設定されているためである。 さらに言えば曲線通過速度が上がる分、車輪にかかる力、すなわち車輪がレールを外に押そうとする力は増えるわけであり、軌道に与える負担も大きくなることから、(振子を使用する前提で)振子式車両が導入された路線では、特に曲線区間での線路改良(強化)工事が必ず実施されている。 逆に言えば、軌道側を強化しなければ振子式車両の性能を発揮できないわけであり、実際に、振子式車両が走行する路線であっても曲線改良が行われていない区間では、振子を止めて通常の車両と同じ速度で走行している(山口線・因美線など)。 四国でも振子式車両の導入当初は、直線区間はバラストも控え目で木製枕木である一方、曲線区間は分厚いバラストにPC(コンクリート)枕木という状況も多かった。 なお、脱線しにくくする(脱線係数を低くする)台車側の技術のひとつが、「操舵台車(ラジアル台車)」である。 実際、これを搭載しているJR東海383系やJR北海道キハ283系では、曲線通過速度のさらなる向上が可能となった。 ※この、振子中心に対する車両重心の動きが振子に似ているのが「振子式」の名称の由来である。 |

| 直線走行状態 |

| 先頭車両が緩和曲線入口にさしかかり、振子指令により傾斜を開始。 |

|

先頭車両はさらに大きく傾斜。さらに2両目が時間をずらして傾斜を開始。 3両目はまだ直線走行状態で、1〜3両目がそれぞれ異なる角度で傾斜している。 |

|  |

位置情報の算出には、先に述べたようにATS地上子を基準にしているが、ATS車上子からのこの情報を基に、車輪の回転数から走行距離を演算し、曲線入口を検知している。この場合、累積誤差を極力少なくするため、ATS地上子を通過する毎に演算値をクリア(0に戻す)している。また、車輪が滑走(空転)する場合があるので、その誤差をなくすために複数の速度発電機を使用し、回転数の多い方の数値を優先するようになっている。

これら、曲線の大きさ・長さ・向き・カント量の情報は、その曲線番号(全ての曲線に各々番号が付与されている)とともに走行開始前に設定スイッチの操作によって予めCC装置からTC装置に電送され、TC装置にも記憶される。

走行中は、基準となるATS地上子を検知すると、CC装置は先に述べた方法で曲線入口手前50mの位置を演算し、編成の先頭車両から順次時間をずらして(どの程度ずらすかは、その時の列車の速度から演算される)各車に搭載されたTC装置に振子司令を伝送(曲線番号・車両番号)する。

各TC装置は、予めメモリーされている次の曲線のデータに、現在の列車の走行速度を加味した上で所定の制御指令を演算し、曲線手前χmに近づくと、台車に搭載された振子シリンダの制御装置に指令を出し、車体を傾斜させる。

その後円曲線出口ymの位置を算出し、今度は車体傾斜を引き戻す。

各台車に取り付けられた振子角度変位計からは、車体の傾斜角度の情報が約50ミリ秒(1ミリ秒は1秒の1/100)毎にTC装置にフィードバックされ、列車の現在速度の変化に合わせて傾斜角度が修正される仕組みになっている。

これら地上側の情報(曲線情報やATS地上子の位置情報)は、実際に試験走行を行って、そこから得られた実測値が入力されている。

地上設備はしばしば変更され(特にATS地上子の移設)、その度に実測値を測定し直してはデータを入力し直すという作業が必要になる。

ちなみにこの振子制御は、2000系気動車の場合は列車の速度が50km/h以上で尚かつ曲線半径が1200m以内の場合のみ作用するようになっており、それ以外(列車の速度が30キロ程度の場合など)では台車に取り付けられた振子抑止シリンダによって振子をロック(振子が動作しないように)し、不用意な車体の動揺で乗り心地が悪化するのを防止している。

山間部を走行する土讃線の場合、次から次へと曲線が連続するようなところを90キロ以上もの高速で走行するために、現代のコンピューター技術をもってしても演算が追いつかず、CC装置が列車位置を見失ってしまう場合がままある。

その筋ではこれを「振子が飛ぶ」と言うが、私も実際に何度か経験があり、直線区間を走っているのに車体が傾いたまま。という場面に出くわしたこともあった。しかしこれも、プログラムの改良などによって最近ではほとんど無くなったようである。

と、電車であればここまでの話で済むのであるが、「気動車」にはまだクリアしなければならない問題がいくつかあり、それが、2000系以前に「振子気動車」が実用化に至らなかった最大の要因でもある。

実は、振子気動車「のようなもの」自体は過去に於いて存在したことがあった。下のイラストの車両がそれで、「キハ391系」と呼ばれていた。

ワイヤ固定式 JR四国8000系/8600系 |

剛体固定式 JR九州883/885系、JR東日本E351系 |

JR四国8000系のパンタグラフと、 台車側のワイヤ固定部位 |

JR九州883系(1000番台)のパンタグラフと、 台車とパンタグラフ固定装置のリンク部分 |

曲線通過中の8000系のパンタグラフ |

なお、パンタグラフの撤去された8500形については パンタ基台は固定されて動かないようになっている (制御用のワイヤーも撤去されている) |

振子式 ※図はころ式の場合で、ベアリングガイド式も車体の動作自体は同じ |

空気ばね強制車体傾斜式 ※曲線内側のばねは縮めない場合も多い |

|

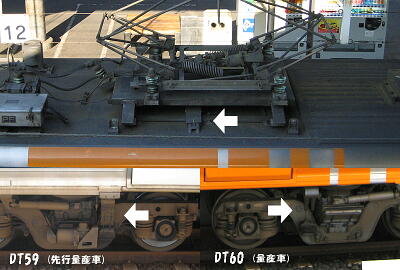

一般車 (キハ185系キハ185形)  |

振子式車両 (2000系2150形)  |

空気ばね車体傾斜式車両 (8600系8750形)  |

| 幅広車体なので裾が絞られているが、側面は垂直となっている。 | 一般車比で上下とも絞られているのが判る。 |

振子式車両に比べると、裾の絞りが小さいのが判る。 ホームとの隙間の違いに注目。 |

| 振子式 | 空気ばね強制車体傾斜式 | |

| 台車の構造 | × 複雑 | ○ 通常の空気ばね台車とほぼ同じ |

| メンテナンス | × オーバーホール等に手間とコストがかかる | ○ 通常の空気ばね台車とあまり差がない |

| 傾斜角 | ○ 大きく取れる(5〜6度以上) | × あまり大きくできない(3度程度まで) |

| 速度向上 | ○ 最大40km/h以上の向上も可能 |

× 振子式に比べると若干劣る (特に小半径曲線での効果が小さい) |

| 車体断面 | × 車両限界に抵触しないよう、上下とも絞る必要がある | △ 振子式ほどではないが、上部を一般車両より若干絞る必要がある |

| 年月 | 制御付振子方式 | 空気ばね式強制車体傾斜方式 |

| 1989年 3月11日 |

JR四国 2000系気動車TSE 季節列車で営業運転開始 「南風」「しまんと」 | |

| 1990年11月21日 |

JR四国 2000系気動車量産車 本格営業運転開始 「南風」「しおかぜ」 | |

| 1992年 7月23日 |

JR四国 8000系電車試作車 季節列車で営業運転開始 「しおかぜ」「いしづち」 | |

| 1993年 3月18日 |

JR四国 8000系電車量産車 本格営業運転開始 「しおかぜ」「いしづち」 ※この時点で、予讃線・土讃線の定期特急列車は全て振子車に。 | |

| 1993年12月23日 |

JR東日本 E351系電車先行量産車 営業運転開始 「スーパーあずさ | |

| 1994年 3月 1日 |

JR北海道 キハ281系気動車 営業運転開始 「スーパー北斗」 | |

| 1994年12月 3日 |

JR東海 383系電車先行量産車 季節列車で試験を兼ねた営業運転開始 「しなの」 ラジアル駆動式操舵台車装備 | |

|

智頭急行鉄道 HOT7000系 営業運転開始 「スーパーはくと」 |

||

|

JR東日本 E351系電車量産車 営業運転開始 「スーパーあずさ」 |

||

| 1995年 4月20日 |

JR九州 883系電車 営業運転開始 「ソニックにちりん」 | |

| 1995年11月 |

JR北海道 キハ283系気動車試作車 各種試験開始 リンク式操舵台車装備 | |

| 1996年 7月31日 |

JR西日本 283系電車先行量産車 試験を兼ねた営業運転開始 「スーパーくろしお」 | |

| 1996年12月 |

JR東海 383系電車量産車 本格営業運転開始 「ワイドビューしなの」 | |

| 1997年 3月22日 |

JR北海道 キハ283系量産車 営業運転開始 「スーパーおおぞら」「スーパー北斗 |

JR北海道 キハ201系 営業運転開始 |

|

JR西日本 283系量産車 営業運転開始 「オーシャンロー」 |

||

| 1999年 |

名古屋鉄道 1600系 営業運転開始 |

|

| 2000年 3月11日 |

JR九州 885系 営業運転開始 「かもめ」 |

JR北海道 キハ261系 営業運転開始 「スーパー宗谷」 |

| 2001年 7月 7日 |

JR西日本 キハ187系 「スーパーおき」「スーパーくにびき」 | |

| 2005年 1月29日 |

名古屋鉄道 2000系 営業運転開始 「ミュースカイ」 |

|

| 2005年 3月19日 |

小田急電鉄 50000系VSE 営業運転開始 |

|

| 2007年 7月 1日 |

JR東海/JR西日本 N700系 営業運転開始 |

|

| 2011年 3月 5日 |

JR東日本 E5系量産車 営業運転開始 |

|

| 2013年 2月 8日 |

JR東海/JR西日本 N700A系 営業運転開始 |

|

| 2013年 3月16日 |

JR東日本 E6系量産車 営業運転開始 「スーパーこまち」 |

|

| 2014年 6月23日 |

JR四国 8600系先行量産車 営業運転開始 「いしづち」 |

|

| 2015年 |

JR東日本 E353系先行量産車 夏期以降営業運転開始予定 → 2018年度にE351系の置き換え完了 |

|

| 2017年 8月11日 |

JR四国 2600系気動車 営業運転開始(臨時) (定期運用開始は同年12月2日) |

|

| 2017年 9月25日 |

JR四国 同日のプレスで、2000系の後継として2600系を量産することを断念し、在来方式の振子式車両の開発を行うことを発表。 | |

| 2018年12月 |

JR四国 2700系気動車 先行試作車が落成し、四国へ甲種輸送。 | |

| 2019年3月 | JR東日本 E351系全廃 | |

| 2019年9月28日 |

JR四国 2700系気動車 定期営業運転開始 「南風」「しまんと」「あしずり」「うずしお」 ※不定期営業運転は9月8日開始 |

| JR北海道 | JR東日本 | JR東海 | JR西日本 | JR四国 | JR九州 | 智頭急行 |

土佐 くろしお 鉄道 | 在籍両数 | 累計製造両数 | |

| キハ187系 | − | − | − | 26 | − | − | − | − | 26 | 26 |

| キハ281系 | 27 | − | − | − | − | − | − | − | 27 | 27 |

| キハ283系 | 35 | − | − | − | − | − | − | − | 35 | 54 |

| 2000系 | − | − | − | − | 58 | − | − | 4 | 62 | 80 |

| 2700系 | − | − | − | − | 16 | − | − | − | 16 | 16 |

| HOT7000系 | − | − | − | − | − | − | 26 | − | 26 | 26 |

| E351系 | − | − | − | − | − | − | − | − | 0 | 60 |

| 283系 | − | − | − | 18 | − | − | − | − | 18 | 18 |

| 383系 | − | − | 76 | − | − | − | − | − | 76 | 76 |

| 883系 | − | − | − | − | − | 56 | − | − | 56 | 58 |

| 885系 | − | − | − | − | − | 66 | − | − | 66 | 69 |

| 8000系 | − | − | − | − | 45 | − | − | − | 45 | 48 |

| 合計 | 62 | 0 | 76 | 44 | 119 | 122 | 26 | 4 | 453 | 558 |