ワラ1形 有蓋車

多度津工場にて

1960年に登場したワム60000形の後を受け、車体の大型化と軽量化(9t)、それに積載重量のアップ(17t化)を図って、1962年に登場した形式。

国鉄二軸有蓋貨車では唯一の「ワラ」形式となっている。

従来の有蓋車は内張りと床板が木製であったが、ワラ1形は床板が鋼板に、内張りがベニヤ板となった。

走り装置は二段リンク軸箱支持方式で、最高速度は75km/hとなり、1960年代後半の二軸貨車高速化の先導役ともなった。

製造両数は17,000両以上に及び、ワム80000形と並んで1960〜70年代を代表する貨車の一つであった。

その一方で、1963年に起きた鶴見事故の原因を引き起こすなど、原因不明の競合脱線事故が多く発生するなど、走行安定性に問題点を抱えていた。

1984年の貨物輸送方式の転換(ヤード系→直行系)により大量の余剰車・休車が発生し、国鉄民営化を前にした1986年に形式消滅。JRに引き継がれることはなかった。

ワム80000形とともに、国鉄分割・民営化前後の大量車両売却の中心的存在となり、今でも各地で倉庫などとして使われている姿を見ることが出来る。

トップナンバーである「ワラ1」は引退後も長らく多度津工場内で保管されていたが、2023年11月から群馬県の旧太子駅へ移設・展示保存されている。

(小ネタ:ワラ1形とワム60000形の見分け方)

数ある国鉄形貨車の中でも、数が多くかつ国鉄末期まで残存していた黒い二軸式有蓋車、ワラ1形・ワム60000形・ワム70000形・ワム90000形は一大グループを形成し、「黒貨車」と呼ばれた。

これらの貨車は1984年2月ダイヤ改正におけるヤード輸送の全廃によってそのほぼ全てが余剰となり、国鉄の赤字対策のために中古の貨車や客車が大量に売却され(それでも焼け石に水だったが)て、倉庫などとして余生を送っている姿が今でも各地で見られる。

この黒貨車の中でも特にワラ1形とワム60000形は、色が同じで車体の造形もほぼ同じ、加えて車体サイズもほぼ同じなので、一目で区別するのは非常に難しい。

ちなみに、全長全幅等のサイズは以下の通り。

| 形式 | ワラ1形 | ワム60000形 |

| 全長 | 8,040mm | 7,860mm |

| 全高 | 3,770mm | 3,700mm |

| 全幅 | 2,840mm | 2,885mm |

従って車体サイズで判別するのはほぼ諦めた方がいい(笑)のであるが、実は比較的簡単に判別できるポイントが少なくとも3つあるのでそれを紹介する。

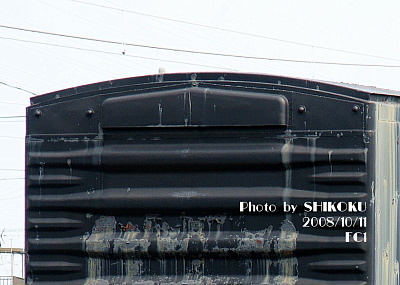

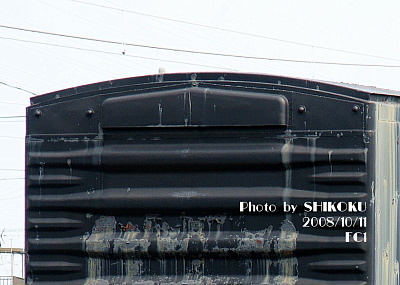

判別ポイント1:妻面通風器横のリベット

両車は車体妻面上部に通風器が設置されているが、その両脇にリベットがあるのがワラ、無いのがワムである。

ワラ1形

|

ワム60000形

|

このように、ワラ1形には明瞭なリベットがある。

しかし、列車として編成された状態では妻面を見ることはなかなか難しいので、これは単車で置かれている場合でないと確認できないであろう。

また、稀にではあるが経年劣化等によりリベットの出っ張りが不明瞭になっているものも見受けられるほか、改造等により消失した車両が存在する可能性もある。

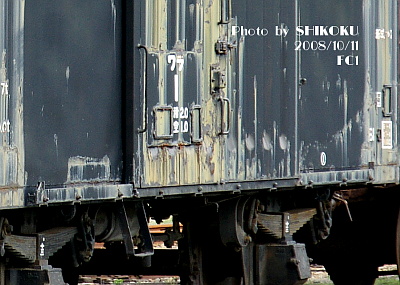

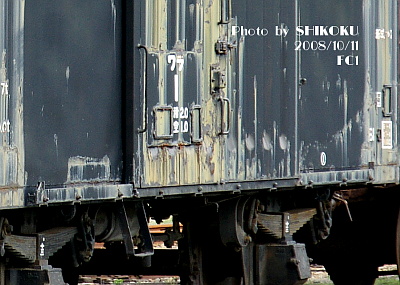

判別ポイント2:車体裾部の側扉ガイドレールの位置

両車は両開式の側扉が備えられているが、その下側のガイドレールの位置が異なっている。

ワラ1形

|

ワム60000形

|

ワラ1形のガイドレールは車体裾部の下辺と一致する高さであるが、ワム60000形はそれよりやや高くなっている。

これは列車として編成されている場合でも比較的判別しやすいポイントとなっている。

判別ポイント3:操車係用手すりの形状

ワラ1形

|

ワム60000形

|

全ての鉄道車両には、操車係が掴まるための手すりが設置されている。

国鉄時代の貨車の場合は、特に操車場などで操車係が足踏み式のハンドブレーキを操作するために、そのブレーキ装置がある箇所に足かけと手すりがある。

ワラ1形とワム60000形ではこの手すりの形状が上画像のように異なっており、ワラは側面の手すりは2本とも枕木方向、ワムの場合は片方が途中で線路方向に折り曲げられている。

倉庫や駅舎に転用された貨車でも、この手すりはほぼ残っているケースが多く、その場合はここを見れば両車は一目で判別することが可能である。

検索サイトから直接来られた方は、ここをクリックしてTopに移動できます